情報学特別講義I

情報学部では,「情報学特別講義」として,社会の第一線でご活躍の企業人の方々に非常勤講師をお願いしています。

2003年7月24日(木) スズキ教育ソフト株式会社 取締役社長 横幕睦

7月17日・24日は,子ども向けツールソフトの開発で国内の小中学校の情報教育をリードする会社から,横幕睦社長にご講義をいただきました。

横幕

会社の中に一日中居ますと蒸し暑いという思いはしません。外が暑そうかなと思うくらい。外に出ると湿度が気になります。もう一週間ぐらいで梅雨があけるそうですね。もう少しの辛抱だと思っております。前回は学校の情報化という歩みの中で企業を起こすと同時にそこにのせていく商品の開発という目線で話してきました。今回は教育行政の予算制度の中でどのようにアプローチしていけば商品が購入していただけるかということについてお話していきたいと思います。

今,3番の教育行政と企業の関わりあいのところです。その他に静岡大学をはじめ各地の大学の先生方や学生の方とプロジェクトを動かしております。産学官のプロジェクトについてもお話を申し上げます。最後に私の指針ということで,社会に出られる皆さんの参考になればということで話します。

前回の話を簡単に振り返っておきます。平成元年に告示されました学習指導要領を元に環境整備にも指針がでました。第一次整備は中学校の技術・家庭科に情報基礎がもうけられて,そういう学習のために中学校に22台,小学校はふれ,なれ親しむという意味で3台くらい。第二次整備に入っていく。中学校には一人に一台。小学校にはそれまでの中学校と同じように二人で1台。そういうことを受けて当社もハイパーキューブという統合ソフトを作ってきた。実際に施策が変わっていく中で,学校の情報化が変わっていく中で,先生方に商品をさわっていただいて教育目標を達成するためにバージョン2を出してきた。小学校でもキューブねっと Jr.2を出した。

前回の話を簡単に振り返っておきます。平成元年に告示されました学習指導要領を元に環境整備にも指針がでました。第一次整備は中学校の技術・家庭科に情報基礎がもうけられて,そういう学習のために中学校に22台,小学校はふれ,なれ親しむという意味で3台くらい。第二次整備に入っていく。中学校には一人に一台。小学校にはそれまでの中学校と同じように二人で1台。そういうことを受けて当社もハイパーキューブという統合ソフトを作ってきた。実際に施策が変わっていく中で,学校の情報化が変わっていく中で,先生方に商品をさわっていただいて教育目標を達成するためにバージョン2を出してきた。小学校でもキューブねっと Jr.2を出した。

商品だけでなく,いろんな意味で現場を支援させていただく。ここ地元浜松で浜松セミナーや,情報アドバイザー支援。技能認定制度。最後には都田ダッシュ村。インターネットで家庭でも,どこに居ても田んぼが見られる環境。

それでは,今日はここからそういったことを前提に,現実的にはどう現場に出て行くのか,どうやってモノを売っているのか。国の年度は4月〜翌年の3月まで。財政もそうです。学校教育だけでなく国の年度会計は4月ですから,そこから行われているようにみえる。やっぱり新しいものや,予算を獲得するにはある時期に働きかけておくのが重要になる。教育マーケットも同じですので,社会に出ていろんな面で仕事にたずさわらないと分からないかもしれませんが,説明しておきます。

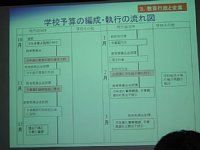

ここの図は学校等教育委員会。4月には予算の提出。何を買いたい,何をそろえたい。学校のどの設備を整えるかという予算要望を提出。9月に予算執行。実はですね,本当は春がビジネスの元ではないわけです。「秋」なんですよね。要するに秋に翌年度の予算編成の元をつくる。たとえば新しい商品を開発しても,いきなりその年に売れるということは教育現場にはない。一般コンシューマーでは良ければ即投資で,研究開発して,売るとなる。国の予算の場合,我々のキューブの場合,ハードウェアと一緒に入っていく。ソフトだけが白紙の状態に入っていくことはない。そういった莫大な費用がかかりますので,計画の元に入っていく。そういった場合には10月,11月に予算編成をするわけです。「来年はこういう教育をするために,こういった機材やソフトウェアを入れよう,人材にはこれだけ投資しよう」という風に予算が決まっていく。そこら辺りの計画が実は秋からありますので,是非来年度当社の製品を,というときに秋頃にアプローチする。事前にアプローチして計画の中に入れていただく。そして実際に翌年度の春から価格の変動がないかということで再調整をして,精査をして,議会にかけて,議会承認を得て,実際は入札等物権購入は、近頃では7月くらいに決まる。5年くらい前は1月に入札,年度のギリギリにモノいれて,6年生が1時間くらいさわって卒業していくと。そういうくらいのもったいない時期がありました。最近は夏休み前後に入札があって,整備されて,2学期,3学期には上級学年でもけっこうさわって,教育のために生かして卒業されていかれる。今年あたりも,業界の売り上げが一番多いのが7,8,9,10月です。もう一度申し上げると,なかなかその年に作って,その年の業績に貢献できることはない。早くて1年。1年くらい種まき,宣伝の時間がいる。そうすると企業としてはその間に経営を維持する資金も必要だということ。だから,1年以上の展望をもってプロモーションを行っていくわけです。

ここの図は学校等教育委員会。4月には予算の提出。何を買いたい,何をそろえたい。学校のどの設備を整えるかという予算要望を提出。9月に予算執行。実はですね,本当は春がビジネスの元ではないわけです。「秋」なんですよね。要するに秋に翌年度の予算編成の元をつくる。たとえば新しい商品を開発しても,いきなりその年に売れるということは教育現場にはない。一般コンシューマーでは良ければ即投資で,研究開発して,売るとなる。国の予算の場合,我々のキューブの場合,ハードウェアと一緒に入っていく。ソフトだけが白紙の状態に入っていくことはない。そういった莫大な費用がかかりますので,計画の元に入っていく。そういった場合には10月,11月に予算編成をするわけです。「来年はこういう教育をするために,こういった機材やソフトウェアを入れよう,人材にはこれだけ投資しよう」という風に予算が決まっていく。そこら辺りの計画が実は秋からありますので,是非来年度当社の製品を,というときに秋頃にアプローチする。事前にアプローチして計画の中に入れていただく。そして実際に翌年度の春から価格の変動がないかということで再調整をして,精査をして,議会にかけて,議会承認を得て,実際は入札等物権購入は、近頃では7月くらいに決まる。5年くらい前は1月に入札,年度のギリギリにモノいれて,6年生が1時間くらいさわって卒業していくと。そういうくらいのもったいない時期がありました。最近は夏休み前後に入札があって,整備されて,2学期,3学期には上級学年でもけっこうさわって,教育のために生かして卒業されていかれる。今年あたりも,業界の売り上げが一番多いのが7,8,9,10月です。もう一度申し上げると,なかなかその年に作って,その年の業績に貢献できることはない。早くて1年。1年くらい種まき,宣伝の時間がいる。そうすると企業としてはその間に経営を維持する資金も必要だということ。だから,1年以上の展望をもってプロモーションを行っていくわけです。

実際そういう予算の年間の流れの中に商品を開発して私どもの営業社員が現場にどう提案していくかという図です。開発元がありまして,そして,みなさん流通のことは分かると思う,問屋さん。そこから各地の現場,自治体に,静岡や,名古屋だとか,浜松だとかね。こういうネットワーク社会になりますと,なかなか大きな仕組みや技術をもったお店じゃないと販売・メンテナンスができない。そうすると田舎には大きなお店がない。かといって県庁所在地から4時間かかっていけない。そういことで,サブ店。「これは」というときには,離れた場所から核になるお店が出て行く。

実際そういう予算の年間の流れの中に商品を開発して私どもの営業社員が現場にどう提案していくかという図です。開発元がありまして,そして,みなさん流通のことは分かると思う,問屋さん。そこから各地の現場,自治体に,静岡や,名古屋だとか,浜松だとかね。こういうネットワーク社会になりますと,なかなか大きな仕組みや技術をもったお店じゃないと販売・メンテナンスができない。そうすると田舎には大きなお店がない。かといって県庁所在地から4時間かかっていけない。そういことで,サブ店。「これは」というときには,離れた場所から核になるお店が出て行く。

教育現場。真ん中にあるのが各自治体。教育センター,学校,調達部。名称は自治体によっていろいろ変わります。そこに県教委も絡み合ってくる。まず私どもは各地方自治体,つまり購入を決定する部分,市町村単位で決めるので,各担当セクションの方に提案していく。学校等にも先ほど申し上げました,学校予算の流れがある。学校にも70〜80万円など配当された学校裁量の予算枠がある。市でどんな教材教具を決めるのは誰かひとりが決めるわけではないので,市で携わる方がお見えになる。代表の方々の学校をまわって,商品の提案や,これからの情報化をどう考えていくかという提案をしながら訪問させていただく。そういったことを1年繰り返している。時期的な要素もありますが,こういったことをループというか,スパイラルして続けている。我々教育マーケットに関わる営業スタイルです。

先ほども言いましたが,情報教育も小学校から学習でつかう機会・回数が増えるとスキルがあがる。つまり変わってくる。そういった中で,現在進んでいる第三次整備計画。こちらは小学校もひとり1台環境にしていくことになっている。学習内容は中学校では,当初,技術・家庭科で情報基礎を選択でやっていたものが現在では必須になっています。高校におきましても,今年から情報A/B/Cの3つの枠があって,いずれかを選択して必須で修得。普通教室にも各2台ずつ,大型プロジェクタでプレゼンテーションや,インターネット検索。すべての教室に情報コンセントが整備される。

ここに書いてある表はバーチャルエージェンシーということで,縦割りの省庁を横編成して,総合的に国として取り組んでいく。学校が変わる,授業が変わる,子ども達が変わる。そのために小泉首相も14年度から5万人の情報アドバイザーをということで,経済産業省の裏付けをもって,教育を支援し実行されてきている。当社もそういうことで,現在ではインターネットに対応したハイパーキューブでございます。当初は前回お見せしたMS−DOSで4大ソフトを統合したものを出してきた。最近は体験から計画をたて,調べて,整理して,まとめて,発表して,地方のいろんな方とつながって教えて,教え合って。こういった一連の中で使えるように,メールも掲示板も,HPもできるツールを当初のキューブとあわせてパワーアップして対応している。各教科や総合的な学習の時間の中で,的確にそれぞれを選択して使えるように。大きな筆箱と,その中にエンピツや消しゴムがあるように,適時に取り出して使っていくようになっております。

そういったことで,ひとつの学校から地域へ,学校の中でも図書館や職員室,先生方も校務をふくめて,生徒児童と教師が入ってくる。そういったことで,開かれた学校づくり,地域社会への情報公開も必要になってくる。そうなると当然セキュリティの問題もありますから,一般的にいうと,教育は「閉ざされた社会」といわれていますが,そんなことは言っておれない。そういった時代に我々も教育マーケットで生きていくならばいろいろ配慮して商品開発する必要があるだろうと思っている。

これは,昨年度十年ぶりに文部科学省から出された「情報教育に関するの手引」という手引書。その中のひとつ。情報活用の実践力の育成をイメージでとらえるということで,体験活動,情報収集,編集・加工,伝達,発信。我々のキューブの図と非常に似ている。先生方がイメージできるように,指針がいろんな角度から明示されている。さっきから女の子とか,男の子のイラストが出ている。実はこれ私どもの会社の財産。当社の社員のイラストレーターが書いたもの。おかげさまでイメージに添うということで,文部科学省の指針の中に我が社のイラストを使って頂いている。大変ありがたいことです。これ,文部科学省のサイトに行けば,そういった本の中身も章立で出ております。教育に興味の有る方は後でアクセスしてみてください。

これは,昨年度十年ぶりに文部科学省から出された「情報教育に関するの手引」という手引書。その中のひとつ。情報活用の実践力の育成をイメージでとらえるということで,体験活動,情報収集,編集・加工,伝達,発信。我々のキューブの図と非常に似ている。先生方がイメージできるように,指針がいろんな角度から明示されている。さっきから女の子とか,男の子のイラストが出ている。実はこれ私どもの会社の財産。当社の社員のイラストレーターが書いたもの。おかげさまでイメージに添うということで,文部科学省の指針の中に我が社のイラストを使って頂いている。大変ありがたいことです。これ,文部科学省のサイトに行けば,そういった本の中身も章立で出ております。教育に興味の有る方は後でアクセスしてみてください。

これが,教育の情報化がなされていく中で皆さんに見せておきたかったこと。MS−DOSの話から,OSの変化を年度と共に書いてある。Windows3.1の頃は次のOSの変化まで非常に時間があった。そうすると非常に余裕があるというか,時間に余裕をもって開発できる。最近どうですか?どんどん変わりますよね。ある意味で企業が生きていくためにふるい落としていくというのがあるわけです。技術の発展革命に我々もそこで利を得るところもありますが,いらないところでこうなってくることがある。そうすると,次の変化までの時間がここ近年短くなっている。ハイパーキューブもバージョンアップの時に教育現場にあわせたツールづくりをしている。何せ改革のテンポが速い。今の技術が肥大している。今はゲーム1本でも5億とか10億かかりますね。それと同じ。そういうものを含めて企業でやっていくときのリスクは計り知れないということですね。教育現場で小学校向けで,マルチメディアで動画ができる,回線が速くなったという利点がある。しかし,ある教育目標にむけて意味のないものもある。我々の生活でどうしても必要だということで出来た技術ばかりではない。ワープロや表計算なら7,8年前のマシンで十分ですね。私たち開発会社なのでけっこう高い機械を買っていますが,開発用としては2年で終わりですね。そういうわけでリスクが高い。これからは情報産業の中でも早く技術力を高めて,商品を開発して,販売して元を回収しない限り,売り始めた頃にOSが変わってしまったりする。そうすると切り捨てになる。ピアノや楽器などは多少色あせても使えますが,ソフトウェアは3年前のモノで互換のないものは切り捨てになる。そうなるとパソコンは高いばかりで一般化していない。家電と比べると,ソフト開発費は高くて短命です。商品も同じことですから,こういう分野に就職される方は大変です。次々と変わっていきます。たとえば,OSが変われば,新しいものに対応できるかどうかで確かめる。その間は開発ができない。そして次の開発は新しいOSに対応したものになる。作って発売して,利益をとって,投資に向けるサイクルがあまりにも短い。ということで,リスクが大きくなってきてしまっている我々の業界です。

ここからは先ほどふれましたが,いろんな大学,学生さんも含めてやったり,国とのプロジェクト,商品だけでなくプロジェクトをどう動かしているか。皆さんに見て頂きながら,あるいはふれていただきながら。そこら辺を山本に。

山本

それでは,サポートと産学協同プロジェクトについて私の方から。まず当社のサポート体制。ハイパーキューブは道具として提供している。いくら道具を導入しても,使っていただかないと意味がないし,使っていただけないと売れなくなる。先生方にいかに使って頂くか。まず,キューブを導入していただいた自治体向けに使い方の説明や,授業でどう使うかという提案の研修会を行っている。また、ツールだけでなく,教材などの提供もしています。ハイパーキューブのパッケージには使い方説明のマニュアルなどが入っている。これとは別に、子ども向けのワークブックや先生向けのヒント集を商品化している。これはカセットやMDを使うときにどうしたらいいかというヒントを集めた書籍集。ハイパーキューブの使い方だけでなく,先生方に情報機器をどう使って頂くかというヒント集,情報教育を支えるトータルサポートをしている。

それでは,サポートと産学協同プロジェクトについて私の方から。まず当社のサポート体制。ハイパーキューブは道具として提供している。いくら道具を導入しても,使っていただかないと意味がないし,使っていただけないと売れなくなる。先生方にいかに使って頂くか。まず,キューブを導入していただいた自治体向けに使い方の説明や,授業でどう使うかという提案の研修会を行っている。また、ツールだけでなく,教材などの提供もしています。ハイパーキューブのパッケージには使い方説明のマニュアルなどが入っている。これとは別に、子ども向けのワークブックや先生向けのヒント集を商品化している。これはカセットやMDを使うときにどうしたらいいかというヒントを集めた書籍集。ハイパーキューブの使い方だけでなく,先生方に情報機器をどう使って頂くかというヒント集,情報教育を支えるトータルサポートをしている。

導入研修だけでは満足されない先生もいる。長期休みを活用した全国での研修。これは昨年の様子,4会場で500名ほどの先生に参加していただいている。いくつかコースをもうけて,例えば,上級の先生にはネットワーク構築を体験していただくとか,楽器とコンピュータを使ったコースもある。どのコースでもひとり1台コンピュータを用意して,サポート人員も出して研修会を行っている。先生方に子ども達になってもらったつもりで体験してもらう。今年も8月から4会場を用意している。コースによっては抽選になるほどの盛況ぶりになっています。

ネットでの対応。先生学校関係者向けのサイトであるキューブランド。子ども達の学習を支援するキューブきっず。当社の製品やサポートをのせているサイト。キューブランドサイトは先生方のために活用事例をDB化したものや授業に役立つWeb教材やツールを提供している。こちらの活用事例DB。小学校○年生の,教科を選んでさがせる。こちらは今月の更新情報。毎月5〜10事例を現場の先生に使っていただいて,事例の指導案をいただいている。これが350事例くらい集まってDBに入っています。また,こちらの方で「ネットでアンケート」「交流けいじ板」もありますが,こちらは子ども達用のサイトと連携しているので後ほど紹介させていただきます。

子ども達向けのサイトでキューブきっず。子ども達がキューブを活用するためのヒントや素材を提供している。こちらも動物の素材も集めてあったり,音を集めてあって,まとめ活動などでも使えるようにしてある。

先ほど紹介した「ネットでアンケート」です。これは子ども達がアンケートを作って,回答を集計するシステムになっている。まず先生がキューブランドのサイトでIDを登録する。子ども達がアンケートを考えて公開して結果を収集するようになっている。以前,愛媛県の小学校では「川の汚れについて」というアンケート。ゴミを捨てたことがあるかというような設問。アンケートを取る場合も「こんにちは」を方言でどういいますかという場合には全国とか,地域だけ,校内だけというような収集もできるようになっている。

もうひとつが「交流けいじ板」。キューブランドで先生方にお申し込みいただいて,専用の掲示板が出来るようになっています。掲示板ごとにIDとパスワードを設定するので,こちらも交流校だけ,全国区,公開しない,というように公開の範囲を変えられます。たとえば,先週ご紹介した都田小学校の掲示板があります。これは都田小学校のダッシュ村でつくった野菜の写真を撮って紹介されています。都田小学校さんは交流されている学校があって,そちらから枝豆がほしいということや,カボチャがほしいよ,という注文のやりとりがされています。

キューブで作った成果物や授業案を集めたサイトのコンテストをやっています。子ども達のコンテンツを集めるのが学習コンテンツ部門,先生の実践授業案を集めるのが授業実践部門。毎年800くらいの応募があります。審査員の先生方に評価していただいています。グランプリと,準グランプリを紹介させていただきます。

これがハイパーキューブのメイン画面になっています。12のツール。グランプリをとった作品はキューブ・プロジェクターという電子紙芝居の作品。シンガポールに行った様子をまとめた作品です。ペイントで描いた絵をボタンで選択できる。ペイントで描いた絵や,音楽をいれたり。たとえばまちの様子。シンガポールでみつけた面白いものが紹介されています。このように子どもたちが自分の目で見た面白いものをまとめて発表するという活動が行われています。

もうひとつ準グランプリの作品。これはペイントの絵を400枚以上くみあわせてRPGゲームのようなものを作った大作です。

(作品の視聴)

山本

ヘルプなんかもついていてよく出来ています。かなり細かく設定がされていて,準グランプリ作品になっています。作りをみますと,400以上のフレームが設定されていて,動きも音も設定されています。審査する側も驚かされた作品です。

産学協同について。産学官というと,大学,企業だったり,官公庁と大学の連携だったり。当社としては,企業として商品の開発のための技術開発・研究にメリットがある。情報教育という世界が活性化しないと当社の製品の活用も活性化しない。情報教育全体を活性化して将来の投資につなげるという意味もある。学校としてはハードとソフトが十分に準備できないところもあるかと思うのでそこの支援。行政としましては地域や社会全体の活性化が言えるのではないかと思います。

当社ですすめているプロジェクトにはこのようなものがあります。都田ダッシュ村については先週ご紹介させていただきましたので,それ以外のものを。

IPA.経済産業省の外郭団体。そちらからの委託で教育の情報化推進事業ということで,学習コンテンツ統合化システムというのを作成しました。教材用素材データを元にした指導案などの作成システム。サイトから教材作成ツール,指導案作成ツールがダウンロードできまして,それを使って指導案を作成して公開すると。作成した指導案を全国の先生方で共有していただくと。これは園田学園女子大学の原先生や,小中学校の先生方にご協力いただいて作成しました。現在は,指導案や教材はNICERに移管し,そちらの方で幅広く活用していただいています。

宮崎市コンテンツ活用授業モデル研究。静岡大学の堀田先生とのコンソーシアムで,宮崎市内の小中学校とすすめている。文部科学省からの委託事業として,コンテンツを活用した授業事例を宮崎市内の全小中学校53校から全教科に渡って,昨年度だけで約250集めています。こちらがそのページです。こちらでもDBで検索できるようになっています。たとえば,小学校3年生で検索すると指導案の概略が出てきます。こういったデジタルコンテンツを使って,算数の時間にこういう授業が出来ますよ,という紹介がある。文部科学省が進めているデジタルコンテンツ開発事業があって,そちらで静止画や動画を集めて,学校でのわかる授業のためにコンテンツを使ってどんな授業ができるのか,という研究が進められています。こちらは関連図。これが全体図です。

NSプロジェクト。行政からの委託ではなく,当社と先生方の共同研究です。こちらは聖心女子大学の永野先生を中心にしたプロジェクト。総合的な学習の時間を中心にしたカリキュラム開発をすることになっています。こちらは既に進められているプロジェクトなんですが,今のテーマが「ネットワークで交流」ということでオーストラリアと日本の交流を行っている。オーストラリアから5校,日本から9校が参加しています。5月の段階では自分たちがどんなところに住んでいるのか,という学習をしていました。5月の末から子ども達自身で交流しようということで,当社のプレゼン掲示板というものを使って学習をすすめています。たとえば,こちらの小学校だけでは子ども達が写真をとって,日本語と英語で説明しています。小学校の総合的な学習の時間のテーマとして「国際理解」というのがある。小学校では相手校探しや,ツールの準備が難しいことがあり,プロジェクトとして支援しています。

こちらはオーストラリアの学校。こんなような形で自分たちのところの紹介を簡単な英語と写真で紹介しています。このカリキュラムについては今後一般化するようにしています。当社としては掲示板システムの開発と活用研究ということで行っています。

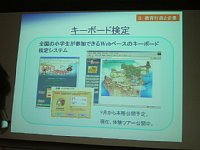

こちらは全国小学生キーボード入力検定サイトということで,こちらも堀田先生と全国の先生方と開発しています。全国の小学校から参加できるWebベースのキーボード検定システムになっています。これは情報教育を進めるためには,キーボードの入力スキルが重要だということで,子ども達が楽しみながらスキルを身につけるためのサイトになっています。1時間の授業時間内に800字以上が無理なく入力できるレベルを設定しています。

こちらは全国小学生キーボード入力検定サイトということで,こちらも堀田先生と全国の先生方と開発しています。全国の小学校から参加できるWebベースのキーボード検定システムになっています。これは情報教育を進めるためには,キーボードの入力スキルが重要だということで,子ども達が楽しみながらスキルを身につけるためのサイトになっています。1時間の授業時間内に800字以上が無理なく入力できるレベルを設定しています。

先生にまず登録していただいて,その後先生が子ども達を登録する。先生からは子ども達が何級に進んでいるから見えるようになっています。それでは検定の方をご紹介しますが。キーボー島という島なんですが,30のチェックポイントがあって,いろんな島民が住んでいます。たとえば,30級にはスリーピースネイルというキャラクターがいまして,これに勝つと次の級に進めます。本格オープンはまだですが,これから全国向けに展開していきます。現在は,体験ツアーを公開中です。

(全国小学生キーボード検定サイト キーボー島アドベンチャー http://www.kb-kentei.net/)

体験ツアーでは5つの級が体験できます。先ほどの30級のスリーピースネイルをやってみます。子ども達が自分でやってみようという気にさせるような工夫がされています。やってみます。一番初めなので,あ行の1文字入力練習。これ打たないと目盛りが減ってきて,速く打たないといけなくなっています。子ども心をくすぐるデザインですね。勝負の結果も,早さと正確さが表示されます。これを,あと体験できるところがあるので,どなたか一緒にやっていただきましょう。27級はエプロンマウス。ではやっていただきましょう。エプロンマウス。

(学生が挑戦)

山本

山本

もうひとつ,ちょっと難しいラクーンドッグが皆様の挑戦をお待ちしています。こちらはひらがなの単語を使った練習になっています。

(学生が挑戦)

山本

結果発表を子ども達はいつもどきどきしながら待っているんですが。このようにですね,子ども達が挑戦して,その結果を先生がみながら指導できるようなシステムになっています。すでにモニター校として参加されている先生方からは,子ども達が楽しんで取り組んでいる様子が報告されています。それではまた横幕の方から説明させていただきます。

横幕

今,どうだったですかね。小学校の場合はなかなかキーの入力がひとつのバリアになっておりまして,経験値によるものが大きいんですが,限られた時間の中で課題に向かう中でキー入力が早い子は目標に早く達成できる。子ども達の段階を想定しながら進められるように配慮されたキーボードの練習サイトです。目標も全国ランキングが用意されて進められるようになっています。さて,いろいろお話し申し上げましたが,当社の今後の取り組みについてお話をしていきます。

今までお話してきましたが,学校も世の中の流れと同時に変わる。ネットワーク環境になってくるわけです。そうするといろんなモラル,光と影,そういったところも出てくるわけです。私どももそういった中から新しい時代の教材の提供の仕方を考えています。WBTという離れた学校での学習。あるいはASPという教材配信など。

それから,教育と申しましても生涯学習もあります。高齢化社会で人口が逆ピラミッドになっている。そういった中で学校だけではないところでの教育。そこに対して何か貢献できるかなと。何を作っているかは企業秘密ですが,教育という一言では括れないフィールドも含めて企業としてご提案申し上げたい。

そして,今日最後に,人を育てる。企業は人なりといいます。特に私どものような会社は大勢の社員を入れることはできない。ひとりのエネルギーを最大限に使っていただくということです。よく少人数であのハイパーキューブが出来るなぁ,何年くらい開発にかかるんですか,という質問があった。小規模の会社でも,北海道から九州・沖縄までお届けする以上サポートしていく必要がある。そのためにはひとりひとりのパワーを最大限に出していってもらう必要がある。そのために私が普段考えていることを。

ひとりひとりを認める。やっぱり,達成感,満足感につなげるために。大きな会社にもそれなりの悩みがあると思う。小さな会社なので,一番思うのはひとりひとりがエネルギーを出さないといけない。私自身がどんな難関にぶつかっても乗り越えていくぞ,という気概を見せている。社員も係長なり,課長なり,リーダーは経験を得て,部下とあるものにチャレンジするときには,そういった粘りとパワーが一番最初に必要。モチベーションというか。何か喜んでもらうものを作るぞ,という気持ち。無理を可能にさせるコツというのかね。これでもか!これでもか!という思い。社員とも個別と話したり,いっぱい呑みながら話したりという風に進めています。

普段から社員が感動,感銘を受けたり,させてあげることが大切。

それから業務改善。私どももグループ会社があります。そういった中で他の組織のほうが全体の中で多いわけです。そこでの制約事。業務時間の変更などね。新しいビジネスをおこすパワーはあります。既存の組織の中で待遇や環境改善をするのは並大抵ではないです。学校の先生方も大変かもしれないけど。そういった中で環境や,開発マシン,制服のことも含めて諸々のことをいかに改善しながらやる気をもってもらえるか。先ほども申しましたけど「満足感」ですね。がんばれば認められる。仕事や生活,人生で徳をすると思ってもらうこと。

皆さんも社会に出るといろんなことを目指すと思う。プログラマーやSEになりたいとか,いろんな目標をもって入社してきてもらうわけですね。そうなると学生の時に考えていたことや,友達と同じ業種でも会社によって違いがあるとかね。自分の考え,力,技術といった面からもいろんな現象に遭遇する。そういった時に5年たち,30歳や,35歳になって将来自分がどこを目指すか。あるいは会社として「A君にはどっちを向いてやってもらおうか」という指針。そこを相互に見つめ直す必要があるとよく感じる。こちらが求めることと,頑張っても出来ないこともある,相性もある。いわゆるプログラマーでもSEだとか,部下を持ちたくないといったときにスペシャリストとして肩書きがいらないという人も居る。そうすると企業というものはある程度束ねたり,助け合ったり,まとめあったりして生きている。そういうときに誰がゼネラリストに適任かなと。あるいは,スペシャリストになったほうが幸せな人がいるんじゃないかなと。本人の願望とは別に,こういったことをある節々で語り合いながら次のステップに向かっていくのが人生において相互に幸せになるんじゃないかな,と常々思っています。希望を抱いて入っても,しばらく年数を経た中で,営業でも開発でもいろいろやることはあるので,いろんな職種がある。人を絶えず見て,話す力,聞く力をみている。色んな面で見ています。朝一番に会社へ来て玄関先で水をやりながら,掃除手伝いながら,誰が早く来るかなとか,挨拶できるかなということも見ている。

毎日見ていると「昨日は元気だったのに今日は沈んでいる」とか体調不良だとか,彼氏にふられたとか,いろんなことに遭遇する。ウチの会社は半分以上が女性です。ですから長い間には人生模様様々で,誰それが結婚しそうだとか私が一番よく知っています。ちなみに昨年は社員で結婚が10名でした。私の小遣いがとても少なくなり,晩酌の2本が1本になりましたけれど(笑)。色んなことを含めて,人生を有意義に過ごしてもらう。特にゼネラリストはいろんな職場を経験させないとダメだなと思っています。泥にまみれて課題解決能力を身につけないとゼネラリストにはなれません。他人の苦労や大変さも全ては理解出来ないにしても,心情がくみとれませんから複数のセクションで,いろんな仕事をする必要がある。

毎日見ていると「昨日は元気だったのに今日は沈んでいる」とか体調不良だとか,彼氏にふられたとか,いろんなことに遭遇する。ウチの会社は半分以上が女性です。ですから長い間には人生模様様々で,誰それが結婚しそうだとか私が一番よく知っています。ちなみに昨年は社員で結婚が10名でした。私の小遣いがとても少なくなり,晩酌の2本が1本になりましたけれど(笑)。色んなことを含めて,人生を有意義に過ごしてもらう。特にゼネラリストはいろんな職場を経験させないとダメだなと思っています。泥にまみれて課題解決能力を身につけないとゼネラリストにはなれません。他人の苦労や大変さも全ては理解出来ないにしても,心情がくみとれませんから複数のセクションで,いろんな仕事をする必要がある。

こうったことも社会に出て,言われなくても,自分自身で振り返ってみるとどちらに行くにしてもチェックして進むこともできる。がむしゃらもいいですが,立ち止まって自分としてどちらに進むかお考えになるといいと思う。

想像やひらめき。常日頃興味をもっていろんなことを見るということです。どうしたら子ども達の目が輝くかな,どうしたら販売店さんは喜んでくれるかな,どうしたらうまく意志が伝わるのかな,と。今はやりのカラーは何色かなとか。ひとりの頃からパッケージデザインから,手がけているので,デザイナーの人と話して吸収したりする。絶えず日頃からモチベーションがもてるとか,興味をもてるとか,風はどちらから吹いているか,とか。絶えず感じていないと,急に感じることはできません。そういう力が身に付くと,いろんな会社にいってもやっていける。日頃からいろんなことに興味をもってください。

特にこういう情報産業をやっていると直接会わないことがある。たとえば交流学習。交流校の先生も,文部科学省の研修で,四国の先生とたまたま一緒だったりして,元はヒューマンコミュニケーション。TV会議も併せると有効です。私もこの業界入ったころは知り合いは居ませんでしたが,楽器の営業の頃に知り合った人にいろんな人に引き合わせていただいた。あるいはこの業界に入ったときに,東京に行っていろんな会社の門をたたいた。人間模様,そういったものが私はいつの時代になっても重要だな,と思う。特にこういうネットワーク社会になったときに知り合って,ちょっと失礼があっても,ベースにそういうことがあれば許し合える。そうでないと怒りになってしまったりする。やっぱり心の豊かさだよね。日頃からだよね。社内でも,メールというものはある時は「禁止!」とか言ったりね。時間軸がありますから,報告書もネットワークできますし,共通のテーマはDBにのせてDBから取り出せる。承認もネットワークで出来ますし。だけど重要なことは必ず会って直接話をします。やっぱり目の前に来て,ちょっとしたことでも報告すべきは報告する。ネットワークでは顔色や表情は見えません。携帯電話やメールもいいですが,たまに会って確かめ合わないといけませんね。

特にこういう情報産業をやっていると直接会わないことがある。たとえば交流学習。交流校の先生も,文部科学省の研修で,四国の先生とたまたま一緒だったりして,元はヒューマンコミュニケーション。TV会議も併せると有効です。私もこの業界入ったころは知り合いは居ませんでしたが,楽器の営業の頃に知り合った人にいろんな人に引き合わせていただいた。あるいはこの業界に入ったときに,東京に行っていろんな会社の門をたたいた。人間模様,そういったものが私はいつの時代になっても重要だな,と思う。特にこういうネットワーク社会になったときに知り合って,ちょっと失礼があっても,ベースにそういうことがあれば許し合える。そうでないと怒りになってしまったりする。やっぱり心の豊かさだよね。日頃からだよね。社内でも,メールというものはある時は「禁止!」とか言ったりね。時間軸がありますから,報告書もネットワークできますし,共通のテーマはDBにのせてDBから取り出せる。承認もネットワークで出来ますし。だけど重要なことは必ず会って直接話をします。やっぱり目の前に来て,ちょっとしたことでも報告すべきは報告する。ネットワークでは顔色や表情は見えません。携帯電話やメールもいいですが,たまに会って確かめ合わないといけませんね。

ツールの提供から始まりまして,人的サポート,いろんなコンテンツ,大学との共同研究や実践事例の蓄積。こういったものがこれからの社会,ネットワーク社会ですから時間と距離を節約しているよい現代兵器です。これからビジネスはトータルでモノを考えて,トータルに提供しないと評価されない。提供する側としてはそういった広範囲の総合的な環境をどうトータルにサポートできるかというのが今後企業が残る道ではないかなと思う。総合サービスですね。そこが信頼になってくる。

最後に,縁があって私は教育畑に就職した。学校教育も含めまして特に現時点で申し上げるとしばらくは子ども達,生徒達のために新しい時代における子ども達のための学習用教材を提供して子ども達に役立ててもらえればと思う。2週間にわたり貴重な時間をいただいて,若い皆さんの前で話させていただくのは勉強になります。いかに伝えることが難しいかなとか,一方的に話すだけではダメかとか,どうもありがとうございました。

■質疑応答

藤井

情報学特別講義のトリを飾るにふさわしいすばらしい講義でした。

藤井

産学官共同の実際とか,子ども自発性をどう高めるか,ビジネスをどう高めるか,社長業としての人間理解とか,非常に参考になりました。自分の講義のつたなさを痛感した次第です。2点ほど質問を。1つは,マイクロソフトのOSがコロコロ開発されて,事実上ふるい落としの機能があると。これに実際にキューブの製品が対応するときにかなり深刻な変更を加えないといけないのか,割と部分的でよいのでしょうか。

横幕

データ互換をよくいわれます。それと先生方が採用の評価をするので,自分がもっているものと…という目線がある。子ども達が大きくなっていく中でオフィスやワードを使うのでどうせなら同じものを,という視点がある。そういった視点からいろんな問い合わせが来る。作っていく上でデータ互換をとっていくのが短時間では大変ですね。他社のデータ構造を解析して,オフィス系のツールが世界で最初に出る。そういったものを解析するしかないですね。それと最低限の子ども達が使うくらいの機能はコンパチブルになるように盛りこむことが,今は必要です。技術的に困難であっても裏側では搭載していく必然性があるかなと。

藤井

Linuxがだいぶ増えてきていますが,そこら辺は射程にいれていますか。

横幕

Linuxは一般ビジネスでは増えてきました。学校では会社でいうところの電算室だとかいう名称に近い仕事をしている方は,教育センターの数名をのぞいてはおられないわけです。そうするといろんな要素があるけれどWindowsの方が安心かなと。現場の先生方の安心がね。ただし,教育センターとか一元管理になりましたね。クライアントからはWeb上でアクセスするとかね。商談は増えてきています。教育センターにメンテナンスできる方が5名とか8名とかに増えたりもしています。今年のバージョンからハイパーキューブも先生方のグループウェアもLinux対応にはしてきています。

藤井

コンテンツとかネットワークが財産としてあるので,少々OSやプログラムが変わっても財産は失われないなという印象を受けた。社長さんとしてのお仕事として,ほかの企業の方に聞いても人間通にならないといけない。社員を人間として理解していくと。人間を理解することに限界を感じられたり,日々人間理解でどういう形で努力されているのか。

横幕

技術系の新しい分野の企業を好きで始めたんですけどね,当時の年齢や技術革新の速さから比べると難しくなってきている。そういうものをストップすることなく行くときに一番大変なのが技術ね。もうひとつは社員と目指すところを見つけるのがいい。だけど,そこに飽くなき追求をしていく社員もね,スペシャリストとゼネラリストの話をしましたが,役職になりたい人も居れば,そうではない人もいる。目的に向かって解決し,持続する気持ちを話をしたり一緒に笑ったり,泣いたり,怒りながらね。やっぱり叱らない上司はダメだと思います。私は怒りもするし,叱りもします。その代わりに一緒に泣きもしますし,笑いもします。そこに人間性が生きている。上辺だけでは出来ませんよね。

藤井

最後,学生からの感想をパラパラっと。「わかりやすく実践が含まれていて楽しい講義でした。現在の小中学生がうらやましい」「自分で学ぶ意欲をかきたてられるようになっていて今の小学生がうらやましい」後でまたお渡しします。もっと聞いていたいんですが,今日はどうもありがとうございました。