そうこうしているうちに授業も終わり。終了10分前に情報共有しようという場面。この女の子が班の代表で発表しています。この発表の仕方に何か問題はありませんか。普通ですか?情報を共有する場面です。中には発表者に身体をむけている子もいます。でも,こうならないようにしなきゃいけない。彼女は誰に話しているんでしょうか?

−

先生…ですか。

|

中村

そうです。先生です。みんなではなくて先生に話している。模造紙もってきてみんなに説明してもらったほうがいいですね。こういう形態(前向きの机)では活動しにくいですね。ディベートとか。子供たちに意見を言わせることはコの字型やロの字型で発表させるのが大事です。ちょっとめんどくさいなぁ,と思ってもその方が盛り上がります。ちょっとした工夫が大事ですね。あるいは班で話し合うなら,島にしてもいいです。授業にあわせてやっていくのが大事です。

中村

さきほどお見せした写真。子供たちはお米について調べています。授業開始3分。Yahooで「おこめ」って入れて検索しました。どうなったでしょうか?

−

すごい数のページが出てくる。

中村

ごーっと出てきますね。その子たちは30分たってもずっと「カチッ」とクリックし続けて見ていました。マウスを押す勉強かなと思いましたが。インターネットの検索は難しいので,そういうことも含めて先生がリンク集を作ってあることが大事です。

中村

さてこの男の子。もみがらがあります。インターネットで印刷しました。画用紙です。とってもキレイに画用紙に写していますね。色まで塗って。さてここで問題になるのは,これは図工の時間じゃないということです。しっかりと写しているんですが,これを写すのは学習になっているのか?お米の胚がどうとかではなくて,どうしてそのことを調べたのかということが大事なんですね。どんな力がのびるのかを考えて,教師が手入れしなくちゃいけないんです。今回の目標とは違うということです。新聞や本やノートや本を使って調べなさい。調べた結果をまとめなさい,と。

中村

調べ学習をしています。インターネットで調べたものです。図書の本も使われています。何に使われていますか。どうですか?インターネットだけで調べるのではなくて,本や資料集も調べ学習に大事なんですね。ここでは初めて本が使われています。さて,どう使われているでしょう。実はこれ何に使われていますか?

−

紙が丸まらないように本を置いている…。

中村

図書の本は調べるのではなくて,模造紙が丸まらないように置いてあるんですね。やっぱりお米についての資料を使ってみたりすると良さがあるんですね。メリット,デメリットを感じさせるために子供たちにいろんな種類のメディアを体験させることが大事なんですね。新聞ならちょっと難しいけどリアルタイムの情報があるとか,資料なら図や絵でまとめてあるから分かることがある。そういったことを子供たちにうまく体験させることによってメディアをチョイスする力が生まれるんですね。

中村

さて,5分前に見せた写真。この子は農林水産省にFAXを送ろうと文面を考えていましたね。この子たちはFAXの文面を考えています。何に気づきますか?ちなみにコンピュータの電源はついていません。

−

…なんだろ。

中村

ここが見方です。FAXの文面考えるのにコンピュータ室に来る必要があるのか。話し合いにくいし机もせまいのに。明らかに周りの子は参加しにくそうです。30分たって「拝啓 農林水産省様 お米について教えて下さい」と。これ本当に送りました。どうなったと思いますか?農林水産省からFAX来ましたよ…20枚。みなさんならどうしますか?「大学とは何ですか?」って聞かれたら困りますね。相手も忙しいんだから,考えて送らないといけない。作業の分担が出来ているか。子供たちに考えさせたいことは何か。子供たちは何を疑問に思ってたずねたいのかが大事。そのためにヘッダ?の部分を我々が考えておく必要がある。

■わかりやすい教え方というのはどこがみそか?

中村

わかりやすい教え方とはどういうことがミソか。では第3部に入りますがよろしいですか。休みとりますか?じゃ進めます。

中村

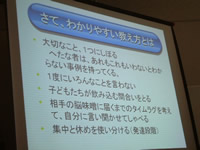

いきなりまとめます。やはり「ひとつにしぼる」。いろんなことを先生に言われるとパニックになります。皿洗って,洗濯物片づけて,部屋行って猫にえさやって,となったら2つくらい忘れて後で怒られるんですね。下手な先生はあれもこれも子供たちに言ってしまう。不安だから大事なことに何かしぼれないんですね。子供たちにはのみこむ間合いがあるので,頭から心に通ずる間合いをしっかりと取る。自分に言い聞かせてしゃべる。自慢じゃないですが僕は原稿書いたことないです。頭の中で作りながら話しています。だからみなさんに理解できるスピードで話せます。

中村

集中と休めを使い分ける。では中身の話をします。

|

中村

一番大事なのは教師の思いこみ。皆さんにきちんと伝えたか。「あんた!昨日しゃべったやん」と言ったって忘れてるに決まってます。それは先生の思いこみ。ちゃんとその後フォローしているか。子供たちが出来たかどうか確認しているか。伝えたことと,できることは違います。しゃべっただけでは5%しか覚えていないんです。やはり「分かっている」という思いこみ。本当に分かっているかどうか。わざと小テストしてみたり。

中村

子供たちにいつでも使えるものをおいておくのが大事です。じゃぶじゃぶ活動する環境があるかどうか。かいつまんでいうと,発達段階に応じて紙メディア,電子メディアの長所短所を体験させる。ツボを言えるだけの研修会,学び方を学ぶような研修会に参加するのが大事です。

中村

今日はこれを聞かれたんですが,授業の中で総合的な学習の時間で先生の「出番」っていつあるの?と聞かれたんです。ほっといたらいいんですか,と。先ほどから言うように子供たちがねらいにあわない活動をしていたらてこ入れをしなきゃいけない。子供たちを励ますような言葉がけをしないといけない。万能の言葉覚えていますか?

−

すごいですね!

中村

「すごいですねー」と。我々がコントロールするのは「時間」です。「何分までにしよう」というのが大事です。ぴたっときるんじゃなくて,子供たちに考えさせます。悪い先生は「じゃ,5分延長しようかー」と聞きます。「どう?40分までに出来る?」「でけへん」「じゃ,40分までできろう」「むり!」「先生困るんやけどな。あんたらがしたいんなら仕方ないなぁ」と。「しゃあないから5分延長しようか」,といったら一生懸命やります。子供自身に「自分のことだ」と思わせる工夫。時間をコントロールするのは教師の能力のひとつです。

中村

やはり,頭と手で考えるのが重要です。手を使って考えさせる。脳がピカピカ光ってるのわかりますか。こういうのがないと子供たちはぼーっと時間を過ごしてしまいます。頭と手で考えるところを大事にしましょう。こちらは下手な例です。このチームが何を調べれているか分かりません。先生がわざわざ黒板の上に書いています。「蛍の成虫について調べている」ということは分かりません。基本がおさえられていない。

中村

だんだん活動を進めると子供たちは自分たちの力で小見出しをつけ,まとめられるようになります。自分たちの意見が出てきます。子供たちの思いをつなげる道具にすると発表したくなる。「先生発表したい!」「いやー,時間ないんやけどな。7限目ならいいかな」とすると。

中村

PowerPointや写真で発表するようになった子供。これは木材を育てて地域を活性化しようと撮影してきたものです。それをこう撮ってくるんです(木の太さが分かる写真)。普通は長さとか撮影するのに,子供たちは調べてきた蓄積があるので,太さが分かる写真を撮ってくるんです。

中村

自分が言いたいことを伝えるために写真を出す手法を覚えてきます。自分が言いたいのは製材で危険な仕事をしているんだ,ということを伝えるために製材で機械が動いているシーンを撮影してきます。自分の思いを伝えるためにどんなものを見せればいいのか考える能力がついてきます。