概要説明

実践報告1−ディスカッション1

実践報告2−ディスカッション2

ミニ・トークセッション

|

堀田

あけましておめでとうございます。今回,堀田研がやってるセミナーでは一番応募期間が短かった。27時間でいっぱい。いつも1割増で取るんだけど,誰もキャンセルしなかった。そういう人が集まっているとヒートアップする傾向がある。実践報告の2人は,かなりいい実践報告をしてもらう予定。2人に対する指導から学ぶ。ひとりひとりが学んだ成果をもってかえってもらいたい。

堀田

先生方を紹介。

木原先生。去年も浜松に来ていただいてセミナーをやった。「木原先生は放送教育を専門にしてる」と言うとウケるんですがね(笑)。いろんなことの審査員もやっていらっしゃるそうです。

山内先生。東京大学の情報学環。

小柳先生。奈良教育大学。教育実践の研究。教育実習も担当していて学生に人気がある。

堀田です。静岡大学です。

堀田

僕らは微妙に離れた領域で,たまに会ってはディスカッションする。僕らの認識としては,現場の先生がんばってるんだけど発表するとどうしてこうなっちゃうのかな,と。料理法みたいなのが足りないんじゃないかな,と思う。いい実践をするんだけど,それを実践研究として成立させるためにどういうことを考えておいたらいいか。今日の題目は,自分の教育実践を研究として成立させる方法。誰かの実践を講演会として聞くわけではない。あなたが実践を研究仕立てにするときはどうしたらいいか。それを自分の問題として考えてほしい。皆さんが自分の実践をよくするためのノウハウをここで学んで,それはきっと今年の夏くらいに花さいて,僕らが聞きに行くことになる。

来年度4月以降,学会や協議会で発表を考えている人。発表しようと思っている人。あるいは,近々発表までこぎつけたいと思っている人。つまり,いい実践をすることが参加資格ではないということです。いい実践をするのは価値があるけど,それを研究にするにはどうしたらいいかを学ぶ会ということです。

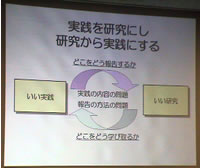

それはなぜか。教育実践の研究は教師が日々やっていることを説明可能な形にすることだと僕は思っています。たとえば,子どもを5人指名するとき,なんで5人か?5分ワークシートに書かせて発表させたとする。それはなぜ5分か,ワークシートか。どういう行為をどのような意図で行うのか説明できる。僕らの文化の中には「指導案」がある。うまく授業を伝える指導案,実践記録ってどうやって作ったらいいか。公開研の発表も,必ずしもわかりやすくないし,誰にでも読めるわけではない。研究助成や研究賞で,いい実践やっている人でも落ちたりする。授業実践を意図をもって正確に伝えるにはどうしたらいいか。困難点を共有するにはどうしたらいいか。いい実践だけどいい論文にならない。いい報告を聞いてもいい実践にできない。それは着眼点が発表者になかったか,聞く側にそういう視点がないのかもしれない。何をこそ共有すべきで,何を咀嚼して学ぶべきか。

|

いい実践を,いい研究にするには,どこをどう切り取ってどういう角度から書いて報告するか。いい研究をみたときに自分の力量向上に活かすには,何を聞いていたらいいか。このサイクルをやっていく。それをここにいる40数人の先生がやったら,実践研究の質は上がるんじゃないか。今回は報告の方法の方を取り上げていく。

材料としては山脇弟さんの実践報告と,浜松の五十川先生の実践報告。両方とも自称若手(笑)。また,切られても素直にへこたれずがんばれる人を選びました。そういうことを山内先生と小柳先生には伝えてあって,容赦なくやってもらうことになっている。最初は割と批判的なディスカッションをしてもらう。2人の発表の後に,木原先生と堀田が温厚なディスカッションをしておさえる。

今日の流れ。1人1人の実践報告は15分さしあげてる。その後25分間,ディスカッション。最初は質問を取るので,会場からぜひ質問を出してもらう。それを2セットやって,休憩の後に,僕らがディスカッション。

○講座記録

概要説明

実践報告1−ディスカッション1

実践報告2−ディスカッション2

ミニ・トークセッション

Copyright 2002 Horilab. All rights reserved.

mailto:horilab@horitan.net