概要説明

実践報告1−ディスカッション1

実践報告2−ディスカッション2

ミニ・トークセッション

|

■ミニ・トークセッション

「教育実践を研究に仕立てるポイントはどこだろう

−学会発表や研究助成金の「勝ち組」を目指せ−」

解説者:木原俊行(大阪市立大学大学院)

聞き手:堀田龍也(静岡大学情報学部)

堀田

まず,会場から意見を取ります。

有田

実践をするときの計画の立て方が大事というのはわかった。シンプルにする見せ方もわかった。じゃあ,見せるためには記録を取らないといけない,どこの記録を取らないといけないか,タイミング,全部をとるわけにはいけないだけど。そこのあたりが悩ましい。

堀田

他にアウトプットの形で悩んでいる人,元吉原小学校なんかはどうでしょうか。

吉野

研究テーマを作るとき,どこに絞ったら言いか,ということもわからない。

堀田

研究を商売にしている人,研究者。木原先生,どういう仕事をしている人が研究者で,他の人と何処が違うのでしょうか。

木原

さっき山内先生がなんだかんだといちゃもんつけてましたが

堀田

ひどいですね。

|

木原

研究と言うのは10年経っても役立つ知見が引き出せる。

堀田

どうやったら長持ちできるか,そういうことなんですかね。

木原

もちろん具体的な場面にもよるが,それでも長持ちする。

堀田

自分がやった中でも通用する範囲が広い,そこですかね。

現場教員がやる研究は,何が違う,違うべきなんですかね。

木原

研究者がやる研究は,狭いことでもいいから,それが普遍性があるということ。実践者がやることは,説得力があることが大事。目の前の子どもが変わるみたいな。言ってしまえば普遍性と言うのは必要ないかもしれない。

|

堀田

説得力というのがキーかもしれない。

木原

3つくらいお話したい

大事なことは研究には色んなパターンがあるということ,パターンに応じて満たさないといけないことがある。

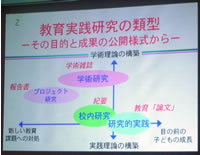

今日の発表者の人は,山内先生が言ったことと別の研究のパターンがあると思う。そのために,教育実践研究のパターンを提示してみたい。これは色んな広がりを持った中で見たほうがいいんですが,どうやって累計するかと言うと,目的と成果の公開様式という観点から見てみたい。

大雑把に言うと,学術理論の構築と実践理論の構築。学術理論は普遍性が求められるが,実践理論は,それが必要は無い。新しい教育課題の対処ということもあるし,目の前の子どもの成長を見たい場合もあるだろう。

大雑把に分けると4つ。学術研究の性質はさっき言ったとおりです。山脇さんや五十川さんのは,研究的実践なんだと思う。浜村小でこういうことをやりたいというのがまず最初にある。

教師集団が共通に課題にしないといけないことは,新しい教育課題への対処が含まれると思うので,校内研究はこうなる。もっと新しい教育課題という軸に寄ると,それはプロジェクト研究になる。様々な助成金の公募もそこに位置づく。ただ,私は,生々しく語られるものを教育論文と呼びたい。

今日,厳しい方が言われているのは,学術雑誌にまとめる場合の指標。それをまとめる舞台には学術研究があるとおもう。

堀田

今日,学術研究の立場でコメントしてもらったのは,そこから学ぶべきことがあると思うから。そういうものの見方,データの取り方,それが実践を進める上で意味がある。

木原

発表するとか人に伝達するということを考えるとき,ここにいる人たちには全日本教育工学協議会という場が共通すると思う。ここでは,学術的研究の要素もあるし,研究的実践の要素もある。両方求められていると思う。

堀田

だから学術的研究のことを学ぶことに意味がある。

木原

どこに発表するかによって,研究の仕方が変わると言うこと。学術的研究としてやるなら,山内・小柳先生の行ったとおり。ただし,研究的実践としてやるなら違う。私は助成金の審査なんかをやるときには,見方を全く変えている。切り替えている。自分の立場と活躍したい舞台を見定めることが必要。

堀田

たとえば現職大学院生としてはどちらでしょうか。

木原

これは引き受ける先生によって,変わる。シンプルにやるほうがいいという人もいれば,生々しくやったほうがいいという人もある。伝える相手に応じて形式を変えないといけない。

五十川先生の発表はある意味ここでは成熟していると思う。生々しくて,こだわりがあるというか。パソコン教室が使われてないということは学校的には大変。あと,クラスを持ってないから,これが出来ないと寂しいと言うのがある,寂しいと言ってしまってもいいかもしれない。教育論文なら。ただ,継続性も求められますが。

発表を聞いている人が,勇気が持てないといけないと思う。情報教育担当で,TTで,クラスを持ってない,そういう人をたくさん目にしますが,そういう人が聞いていて勇気をもてるような,そういう研究,論文があってもいい。ただ,生々しい分必ず葛藤があるはずなんですが,そこが五十川発表は弱い。山内先生も指摘しましたが,五十川先生はそこが見えなかったのか,見てみぬふりをしたか。私はそこがもっと語られてもいいと思う。

校内研究としては,教育の潮流を踏まえていることが大事。一方で矛盾するようだが,基礎基本など,バランスが取れているほうがいい。学校の取り組みとしては,1つだけやっているわけではないので。あと学校としては皆でやっていることなので,それもわかるといい。今日の発表では出てきませんでしたが,個人プレーか,チームプレーなのかは非常に大事なポイント。どっかに難しくて出来ないことがあるはずなので,それをどう書くのかもポイント。

プロジェクト研究の特徴としては,独自性が高いことがポイント。校内研究なんかは独自性は要らない。そして,ある程度の数のケースが必要。堀田先生がやっているのは,チームプレーでたくさんの事例が出てきていると思う。期間を区切ってやっているわけなので,研究課題や計画がシャープでないといけない。あと,評価のための術(すべ)が用意されていることが必要。凄く見られます。

M財団の評価の観点としては,研究組織。1人2人は弱い。逆に30人40人でやりますといって,結果を見るとそうではないのも問題。適切な人数というものがありますね。研究の意義目的内容ということでいうと,直感的に新しいと思えるものは採用します。今までやられている類似の取り組みとの関連や違いをアピール必要がある。5月には決まり,6月にお金がおり,2月に発表。そうすると,実践はせいぜい2学期。3月まで実践をやるとか書いているとダメ。あと交通費が異常に多いのもダメ。評価が計画されていると,こういう結果があると言うのがわかるようにする。

堀田

結局つじつまがあっているということですかね。

木原

研究助成ではそうですね。

堀田

後半はつじつまですが,前半は,どこが売りなのかということ。

木原

視聴覚研究財団なら,視聴覚教育のことが書いてないとダメ。

情報教育財団なら,情報教育のことが書いてないとダメ。

意外とわかってない人も多い。

堀田

この中では,落ちた人も通った人も両方いると思う。お金をもらうにあたっては,アカウンタビリティがある。つじつまが合っていないと。

落ち慣れている人と言うことで(笑)岡山の高橋さんはどうですか?

高橋

お金なり,機器なりの色気が出すぎて,何を目的としているのかがわからなくなるときがある。

堀田

あとは浜松の小川さんかな?

小川

もらいたいという気持ちが強すぎると落ちる。

堀田

逆にもらっている人はいますか?

宮崎の児玉さん

児玉

自分とこの売りを信じ込ませるのも大事かもしれない。

堀田

あと,三重の中村さん

中村

自分の仕事と根付いて出した方は通りました。自分のバックボーンと絡めて。

堀田

間もなく締め切りの財団もあると聞いていますが,申請書の項目立ても,相手は考えてしているわけですね。ここにはこれを書いて欲しいと言うこと。

僕らも良くやっています。つじつまが大事で,アウトプットはこうして,と言う風に。基本的は何が売りでどうやって表すのか,そういうことを考えている。

さっきの教育実践研究の類型の図は非常に役に立つ。同じタイプの研究で以前にやられているものを踏まえてないといけませんよね。研究者も同じことをしています。

木原

まず大事なことは,学術研究は普遍性があると言いましたが,それは積み上げの中の何を足そうとしているのかと言うことが大事。何を研究しているのか?といわれたとき,パソコン質の利用アップという研究領域は無いので,全然学術研究ではない。堀田先生は教育実践研究をしているわけです。

堀田

木原さんは放送教育の研究。

木原

違うって。全然放送教育の積み上げをやっているつもりはないです。たまたま仕事が多いだけで。そもそも放送教育と言う研究領域があるのか,という疑問もありますし。これはどこの仲間に入るのかということなのかもしれないですが。教育工学会で言うと,真理より便利と言うこともあります。研究知見が次なるアクションを示唆,喚起すること。これが大事。こういうことに呼応して,教育工学雑誌には,こういう指標があります。論文としての分野の適切性。技術教育なら技術教育学会でやれよと言う話。よその学会で落ちたんだから持ってきたんじゃないか,というのは嫌われてブラックリストに載ります。あと,問題提起の意義。わかっていることをもう一度やる必要は全く無い。

堀田

おいしいものは良く食べてもらえると言うことかな?

木原

その例えはよくわからないけど。とりあえず食べたことがないとか,珍しいとか,おいしいものを作るときの秘訣は何か,とか。

内容,結果の価値有効性は問題提起の意義と対応している。結論等の妥当性,信頼性は,出したデータから導き出せるかどうか。そもそも教育研究では難しいところでもあるんですけど,私の場合はここが弱くていじめられました。ただ,事例研究でN=1とかなんだけれども,5年データを取ったとか,そういう厚みでカバーしようという話もあります。

形式表現の了解性と言うことでは,書いてあることがちゃんと日本語になっているか,形式を踏まえているか。達意の文章で一文が40字とか。けっこうこれもしんどい。

協議会を対象にして,今日の発表がどうだったかと言うと,山脇さんのは,研究をしなくてもわかっていることは面白くない。魅力を感じない。だからネタが命だと思う。そういう面ではパソコン室の利用向上は多分いけていると思う。

山脇先生のテーマで行くと,身近な地域を対象にすると相手意識は育たない,みたいな,逆説的に面白い命題を持ってくるのもいいかもしれない。手立てが3つ提示されたが,それをもっと開発するのもいいかもしれない。安定してそういう結果を得るための方法を開発する。100校で実践して95校で結果を得ることができた,みたいな。

皆さんに合っているのは,授業方略の開発だと思うのでそこを言うと,アイデアの構造化,何でそう思ったのかと言うことをまとめないといけない。まずは分類してみる。分類された手立ての関係性をしっかりする。五十川先生の例では相手は全校生徒だけど,語弊があるとこまるが,委員会を利用したと。委員会は一種の学習材として捉えられる。子どもの教えあい,それを誘発する教師の振る舞いとか,そういうことが踏まえられてないといけない。

アイデアの具体化の確認データ。手立てを打ったときに,本当に教えたぞ,ということが証明できないと。子どもが教えあったなら教えあったと言う証拠が必要。子どもが評価した方がいいのか教師の評価がいいのか,全部は取れないので,提起した問題と正対する形で理由付けして説明するしかない。

五十川報告では,教育の情報化のなかで位置付けなんかを説明する必要がある。あとうまくいかなかった部分を示す必要がある。

堀田

最後に山内先生と小柳先生から,まあエールと言うかそういうことを。

小柳

当たり前のことですが,本を読みましょう。どういうことかというと,本を読んで中身に惹かれているとしたら問題がある。本になるほどな,と思ったら,なぜなるほどな,と思うのか,説得力のある文章の書き方を学んだほうがいい。内容を読むのではなくて,説得力のある書き方を見る。

あと立場を明確にしないといけない。積み重ねでいくのか,皆が思っていることとは違うことを言おうとしているのか,はたまた全く新しいことをやるのか,そういうこと。詳細化することは大事。

山内

当たり前のことのようですが,失敗することが大事。なぜなら我々も失敗しているから。だからいろいろ言える。さっきシンプルにしろとかえらそうに言いましたがそういうこと。今,私は質的研究をしていくつかの論文がありますが,その最初の論文,今でも覚えているが,3年間取ったデータの内,2年分を捨てたんですね。そういう失敗がある。だから言える。

堀田

最初に言ったことをもう一度言います。これは2人のための会ではないです。これから皆さんが学んだことを夏に生かせるかどうか。そこが勝負ですね。

○講座記録

概要説明

実践報告1−ディスカッション1

実践報告2−ディスカッション2

ミニ・トークセッション

Copyright 2002 Horilab. All rights reserved.

mailto:horilab@horitan.net