自分の教育実践を研究として成立させる方法について学ぶ会

|

トップ > 公開検討会1>公開検討会2>公開検討会3>ミニ・トークセッション>ミニ講演 ミニ講演:「あなたの実践はこうすれば研究になる」 木原 まず結論を。こういうのも実践の世界と研究者の世界で違うかもしれません。私たちは学会発表をするときは1分で自分の研究の全容を話して,残る14分で話せることだけ話します。皆さんどうしても動機から始まって,時間軸に即して話そうとされるので時間不足になる。言いたいことを全部言ってしまう。それを総論として後は深められるだけ深める。 もし,学会発表をするんだったら,平成15年度の段階でデータを取れていないといけない。1学期にデータをとって行われる学会発表はだいたいうまくいかない。なんで学会が1年に1回か。1年かけてやってきたことを,翌年の前半にまとめて,学会で発表するという丁寧さを求めている。脅されてやる研究ではなくて,かなり先を見越さなければいけないと思う。まず,1年を単位にしてやろうというのを言いたい。ですから,今始めた人は再来年の発表ですね。 絞る。私は絞ったことが抽象的な概念で説明できるようになったほうがいいと思う。実践であれ,ほかの研究であれ,コンセプトが大事だと思います。実際に作った授業案だとか,教材,付箋紙に貼るという指導法ではなくて,それを導き出した「原理」が提案としてもっとも期待されると思う。原理であれば,それをほかの人が受け取って,自分の方法に具体化できるからです。付箋紙だけ強調すると,付箋紙以外はだめなのか,という話になる。具体化するんですが,研究で報告で強調するのは,具体的なものを導き出したコンセプト。実践の場合は「モデル」と私はよんでいますが,かなり抽象的なケタです。 コンセプトに基づいて,実践研究の場合は,情報教育や教育工学と関連があるのであれば絵的に表現するといいと思います。なんか,こう,人々に伝わるイメージが絵的に伝わるのがいいと思う。いいモデル提案がされているものは,つたない表現であってもかろうじて人に伝わる部分が大きいと思います。評価データがともなったほうがいいけど,なくても仕方ない,と思うところもあります。あるのが理想。だけどデータをとっているかが大事ではなくて,データを取ろうとした実践にどんな価値があるのかを主張するほうがむしろ重要であると思います。皆さんの言い方を聴くと,どんなデータを取るかが先にきて,何でデータを取るかが語られていない。 では,学術的実践研究の要件。実践を対象にした,しかし学術の世界で報告する研究はどんな要件をもたないといけないか。研究という以上はこういうことを満たさないといけないもの。私がやっていることが研究になるのか?という問いが私にはわかりません。社会的ニーズに合うかどうかではなく,社会的ニーズに合ったことをする。もちろんこれは往復作業ですよ。報告するときは「やるべきだからやった」と言わないといけない。たとえば学会誌だとか,研究者とのやりとりから演繹的に定まるというのがきっかけとしてはあると思う。言い方の問題なのかもしれませんが,やるべきだからやった,それは他のひとにとってもやるべきことだ,ということを了解する。

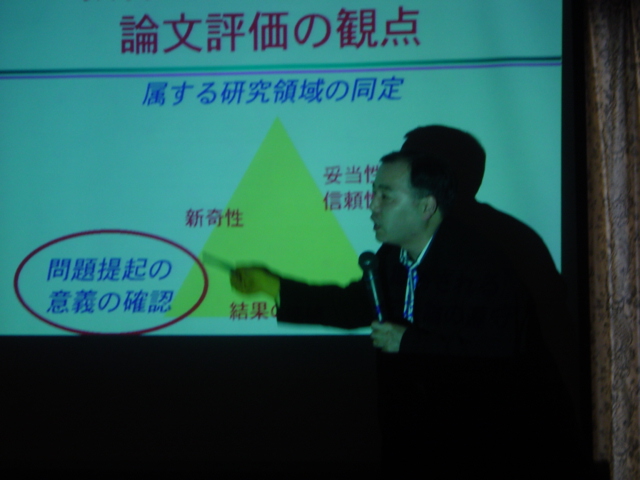

2つ目に,研究知見に意外性があること。調べなくても分かったようなことじゃなくて,聴いたら「なるほど」と分かった,というもの。実践研究でそういうことを言うときに強い基準をもうけるとしたら「なるほど,目から鱗が落ちた」とかね。白江先生の例なら,児童の主体的な活動が大事なんだけど,お題を与えて訓練をするんだ,というのは逆説的で面白い。総合的な学習の時間は情報教育のためにある,といわれるくらいなんだけど,あえて朝の会でやってみた,とかね。人が忘れた,だけど光をあてたら面白いというところにどれだけせまっているか。意外性というのがどのくらいかマニュアルはないんで,結果としてそうなるということですが。面白くなければ実践じゃない,というくらい言い切っていいと思いますね。心理学の研究であれば,「こうなると思った,やってみた,なった」となる。実践研究はいろいろやることがある中でやる。だから実践的有効性が相当ないといけない。それについて基準を高めにもってほしい。つまり,面白くないことはやらなくていいってことです。面白いことやらないといけないし,その面白さは人と共有できないといけない。安全思考で研究をやらないでほしい。大きくかまえてやってほしい。 目的と研究のスタイル。方法論。用語と様式について言いましたが,組み立て方についても様式に従っていないといけない。私が望んでやっているのは,記述形式です。自分で授業するわけでも,道具やシステムを作るわけでもありません。むしろ人がやっていることを追跡して,というやり方をやっています。そのための関係性をつくることに8割の力を注いでいます。2割の力で記述をしてます。皆さんが取りうる手段は観察者に徹するのはほとんど不可能です。某大学院に行っている人は記述に徹することができるかもしれないけど。因果関係を記述するのは捨てたらいいとなるでしょう。なぜなら実践やりながら,研究やってるわけですから。これをやったら,こんな現象が起きました,くらいに言えばいい。作ろうとしたことが面白ければいい。 具体的な手順に落とします。通常の開発研究の用語だと左のようになる。開発・施行・運用と評価。皆さんの世界でいえば右側。実践課題を明らかにする。たとえば,情報発信能力を高める。キーボード入力の操作スキルを高める,とかね。固有の表現ではなくて,研究領域なり,分野のコミュニティの言葉を使いつつ,ですね。指導イメージや指導プラン。白江さんが出してくれたようなもの。使う言葉は別にしてね。これに提案性がないといけない。後はこれを元にして,具体的な場面で,5年生の総合や,3年生の国語で,このコンセプトをもとにこうした,とね。評価としては二種類のデータがあればいい。過程と成果の評価。イメージが授業に具体化されていることを測る評価データを「授業過程の評価」といいます。力が高まったとかじゃなくて,WSということであればファシリテーターがいて,そのファシリテーターと参加者のコミュニケーションが豊かにとれるはずだ,という前提がある。それが実際にコミュニケーションが豊かだった,とか。この過程が抜けるとWSやった,こんな力が育った,だけどWSといってもコミュニケーションがなくて子供たちがいい映像に出会ったから育ったのかもしれない。自分が描いたモデル通りの現象が起こったということのおさえ。私は力が育った,とかいうのは山内さんがいったようにいろいろ方法が考えられる。過程でそうなったことの抑えだと思います。 皆さんの授業開発のような研究は,開発研究だと思いますが,こういう段取りだと思います。大事なのはコンセプトだということです。 しかし,実践研究であればこういう条件も必要ですよ,ということ。研究全般の話から,実践研究。実践研究は基本単位が年間。来年1年間でモデル開発から評価データを取るところまで考えて,その知見を翌年にまとめるのが基本路線ですよ,ということです。続いて,これは人によって意見がわかれるかもしれませんが…。実践という複雑なものをシンプルにする。しかし,複雑性をシンプルにしすぎない。ある程度実践の複雑さを残したほうがいいと私は思うけれど,どうするか。指導技術で,教師がこんな風にしたほうがいい,とか。実践を語る切り口は目標能力,カリキュラム,指導法,指導技術,の4層くらいになる。そのどこかを強調しなきゃいけないと思う。シンプルにしなさいと言いながら,重層構造を意識せよ,というのは矛盾しているかもしれませんが,実践の複雑さが多少残る方がいい。そういう意味では白江さんのような作り方である程度いいと思う。 最後。発表のときにどうするか。1分間で単純に言えるようになったらまとまってきた証だと思います。そのために必要な作業として,自分が一体どこの領域を研究しようとしているかを簡単な図で表すと良い。たとえば,授業研究,教師研究,教育メディア研究をやっている教師のライフストーリーを明らかにしたい,ということをしている。それを人にぱっと見て伝えるためにこんな図を考えている。白江さんのときに情報教育とカリキュラム開発ですよね,といったけど,自分が どんなところに居るかを図式的に表していください。 研究の独自性を明確にし,用語と統一する。 もっとも強調すべきは,目的と目的に応じた結果である,ということ。目的に応じたモデルのようなものがあるといい,と言った。これは私たち4人でやっているWebをベースにした放送教育の指導者要請のために一番大事にしているコンセプトです。こういう能力を育てようとして,こんな課題一覧を作った,というリストです。「これが勝負!」という一枚があるといい。 まとめます。教育工学会等では,という条件つきですが,実践するときにこうしましょう,と。大前提として目的と考察の一貫性。往々にしてあるんですが,目的から考察まで一貫性があるか。大事なのは3つのポイント。属する研究領域がどこか。私がどこの人か,ということをさっと言えるようになる。独自性を強調するほうが大事である。ほかの人がやっていない部分のどこを自分はやっているか。決めの一枚があるといい。その上で,私はこういう手順でやりました,自分のやっていることの良さをほかの人にも分かる言葉でまとめる。研究と発表の両方について言いました。 皆さん実践自信をもってやっていると思う。学会でお会いしましょう。 堀田

|