第17回メディア教育論ゼミが2016年9月4日(日)に行われました。

仙台は朝から曇り空はでしたが,ゼミが始まる午前9時頃には蒸し暑い気候になっていました。

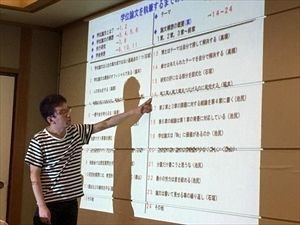

今日のゼミは,いつものように堀田先生から,博士課程の学生としての心構え,査読論文の執筆にむけた日常的な積み重ねの重要性などについて指導がありました。

今日のゼミは,いつものように堀田先生から,博士課程の学生としての心構え,査読論文の執筆にむけた日常的な積み重ねの重要性などについて指導がありました。

社会人が多いゼミだからこそ,忙しいのは当たり前の中で研究をしています。「忙しいは理由にならない」「義務教育ではないので,忙しくて進められないならわざわざ進学してくる必要はない」という言葉は,研究を進める上で大事な心構えだと捉えています。

ゼミ生からの研究経過の報告の中では,自身の研究に対して,時に研究を巨視的にみたり,あるいは微視的にみたりすることで,研究の社会的な価値や意義を改めて考える必要があることについてご指導いただきました。研究をしていると,つい没頭して周囲が見えなくなったりすることがあります。ゼミでは批判的に意見が言い合える風土や,ゼミ生それぞれに批判し合える力が必要だと感じました。

恒例の鰻丼の前に,佐藤と板垣君の日本デジタル教科書学会での受賞について,堀田先生をはじめとしたゼミの皆さんにお祝いしていただきました。素敵な文面の賞状や様々な副賞をいただき,大変ありがとうございました。

もうすぐ「メディア教育論ゼミ」発足2年です。ゼミ一丸となって,さらに研究成果を発信できるように邁進していけるよう,日々の努力を大切にしたいです。

(報告:D2佐藤和)

日本教育情報学会にて,「奨励賞」を登本さん(D2)が受賞しました。

日本教育情報学会にて,「奨励賞」を登本さん(D2)が受賞しました。 日本デジタル教科書学会にて,「若手優秀賞」を佐藤君(D2)が,「若手奨励賞」を板垣君(D2)が受賞しました。

日本デジタル教科書学会にて,「若手優秀賞」を佐藤君(D2)が,「若手奨励賞」を板垣君(D2)が受賞しました。

仙台市地下鉄東西線の開業日と重なった今日のメディア教育論ゼミ。東西線青葉山駅北1番出口を出るとすぐ右手に情報科学研究科棟があるため,当日朝に遠方からやってくるゼミ生も通いやすくなりました。

仙台市地下鉄東西線の開業日と重なった今日のメディア教育論ゼミ。東西線青葉山駅北1番出口を出るとすぐ右手に情報科学研究科棟があるため,当日朝に遠方からやってくるゼミ生も通いやすくなりました。