horitan のすべての投稿

小学校における漢字・計算ドリル教材の採択に関する実態把握の試み

小中学校教師による児童生徒への教科書の使い方に関する指導の予備的調査

学校管理職の生成AIの活用頻度が有効感や導入意欲に与える影響の分析

小学校外国語科における児童の振り返りに対する目的意識の変化と記述の傾向

中学生の文学的作品の探究的な学びに対する態度と情報活用のスキルに関する自信との関連の探索的研究

デジタル化が教職の魅力を高める可能性と阻害要因 -奈良市悉皆調査に見る「やりがい」と「負担感」の相克と「デジタル・トレッドミル」現象の検証-

学習指導案の作成に生成AIを利用することが生成AIに対する意識の変容に与える影響

小学生の偽情報の読解と副作用を抑制するためのメディア・リテラシー育成プログラムの開発と評価 -中学年児童を対象に-

大村はまの実践に対するデジタル学習基盤による実践支援の可能性の検討

振り返りをクラウド上に記述する際に想起した内容と記述量の関係に関する検討

次期学習指導要領における情報活用能力の指導イメージに関する探索的調査

小学校第5学年理科における情報端末を用いた実験結果の整理の特徴についての分析

小学校外国語科におけるクラウド上の振り返り記述に表れた感情の分析

学校通知文書に付加するアイコンの国籍別嗜好調査の試み

教員養成課程の学生が持つ教員研修のイメージに関する事例調査

プログラミングと視距離データを用いた目の健康に関する授業実践

離島の中学生の生活・学習・つながりに関する実態調査

授業中の観察内容をチャットで即時共有した際の観察意識と投稿意図の検討

小学校社会科教科書における学習技能に関するコーナーの特徴

自己調整学習の観点から整理した大村はまの作成物の特徴 -「大村はま国語教室」を対象に-

社会で活用されている情報技術に対する理解を目的とした小学校プログラミング教育の実践と効果

クラウド上に仲間が外化した情報の自発的な参照傾向に関する類型の提案

養護教諭のための統計処理手引書の試案 -実務に即した統計的リテラシー育成を目指して-

次期学習指導要領で求められる「情報活用能力の抜本的向上」への対応を急げ

動画視聴を用いた学習形態が文法学習の理解度と自律的な学習に対する意識に及ぼす影響

授業参観時に教師間で授業観察した内容をチャットで即時共有した際の投稿の特徴

振り返り記述内のキーワードへの着色機能を用いたフィードバックツールの開発と実践

読解プロセスの観点からみた小学校社会科教科書の読解を支援するQRコンテンツの特徴

メディア特性に関する学習指導の実践と順序効果の検討

子どもが自ら学び始める新たな学びの探索

模擬授業中に観察した内容の即時共有におけるチャットへの投稿傾向の特徴の検討

センサとアクチュエータの働きの理解を目的とした小学校プログラミング教育の実践と効果

小学校第6学年児童が捉える振り返りに対する意識と特徴の分析

小学校第5学年理科における情報端末を用いた実験結果の整理の特徴と写真配置の分析

クラウド上で入力した振り返りの記述量とタイピングスキルおよび参照傾向との関連

他者がクラウド上に外化した情報の児童による自発的な参照の機能に関する分類

プログラミングや視距離データの活用を通して目の健康について考える授業の提案

学校管理職のリーダーシップと生成AIの活用に関する意識調査の分析

紙とデジタルのハイブリッド教科書とは

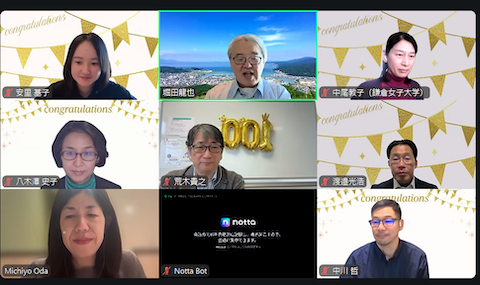

第100回ゼミ(オンライン開催):2025/12/07(日)09:00-10:15

今回は記念すべき100回目のメディア教育論ゼミが開催されました。今回のゼミも7名のOB・OGが参加しました。今回参加できなかったOB・OGからも100回目を祝福するメッセージが届けられました。

いつものように参加者から研究の進捗が共有され、堀田先生からは、主に研究者としての在り方や各自の研究をその先に進めるためのアドバイスが行われました。例えば、研究者としての在り方に関しては、研究だけ切り離すのではなく、情報収集としてすぐには研究に直結しないと思うことにも取り組むこと、また日々の業務に埋もれがちになりながらも、業績をきっちりと積み重ねることの重要性などです。

すでに本ゼミでは全ゼミ生が博士課程を修了していますが、修了後もこのようにゼミを継続していただくことにより、お互いの刺激になったり、共同研究が生まれたりしています。忙しい中、定期的に時間を取りこのような場を継続して提供していただいている堀田先生には、感謝の気持ちでいっぱいです。

次回は来年2月にゼミ生の1人が勤務する鎌倉女子大学で、対面で開催されます。今からとても楽しみです。

(報告:メディア教育論ゼミOG・小田)

Exploring EFL Learners’ Perceptions of Generative AI through the Technology Acceptance Model: Insights from an AI Literacy Program

小学生を対象とした生成AIによるフィードバックの受け止めに関する事例調査

クラウド上に外化された情報の参照の機能と非参照の背景に関する探索的調査 -小学校第4学年社会科の一単元に着目した事例研究-

板書における水平な横書きを支援するスマートグラスアプリケーションの開発と評価

教職員を対象とした教育情報セキュリティに関する実態調査の分析の試み

小学校低中学年の児童および保護者を対象とした情報モラル授業に対する保護者の意識の比較

中学生の統計的リテラシーの育成を目指した資料の読み取りトレーニングの効果の検討

中学生の統計的リテラシーの育成を目指したメディアを活用した資料作成と表現活動の効果の検討

主体的・対話的で深い学びの実現に向けたデジタル学習基盤の役割

児童の生成AIの利活用を支える情報活用能力の育成のための教員研修プログラムの開発

文章理解モデルを援用したマンガを読み解く学習の効果検証

他者の外化情報の参照に対する教師の認識と指導状況に関する予備的把握

児童の自己調整学習の支援を目的としたインストラクショナルデザインの要素の試行的な分類

小学校の社会科教科書におけるQRコンテンツの特徴と利活用の実態

プログラミング学習に対する児童生徒の動機づけ要因に及ぼす性別の影響の検討

A Case Study on the Effectiveness of the “Theory and Methods for the Utilization of ICT in Education” in the Japanese Teacher Training Curriculum: An Intensive and Remote Format

生成AIの教育利用を教育心理学から考える(公開シンポジウム記録)

第99回ゼミ(オンライン開催):2025/10/05(日)09:00-10:40

堀田先生とOG・OBの6名,計7名のオンライン参加でメディア教育論ゼミが開催されました。またゼミの終わりには,かわいいゲストの参加もありました。

各自の報告は,科研費に関する研究や,育休中に進める研究計画,調査会社を利用した現状報告の研究,研究者としての人生を見据えた挑戦,複数の研究で国内・国際学会を視野に入れている研究計画など,多岐にわたりました。また,堀田先生からアドバイスは「科研費の研究は次の科研費につながるので確実に進める」「旬の研究は多くの人が取り組むので,急ぐとともに自分の特色を出す」「研究対象を広げても良いのではないか」「現状報告は査読に通りにくいので学内紀要にまとめる」など,報告者が納得するのはもちろん,聴いているほかの参加者にも参考になることばかりでした。

自分では,研究の報告とともに,近況報告の中で堀田先生に登壇していただいた自分の大学でのイベントに触れました。堀田先生がご自身のご出身の天草市のリーディングDXスクールに関わられているように,わたしが人生の後半で地元に恩返しできるようになったのを喜んでくださっているとのこと。来ていただいて良かったと思いました。

ゼミは今回が第99回。次回は記念すべき第100回です。堀田先生のご都合で,100回目は通常通りオンラインで実施になりますが,その次の第101回は対面で実施する予定です。今回,その会場の候補も話題になりました。来年2月のことですが,今から楽しみです。

(報告:メディア教育論ゼミOB・渡邉)

Exploring Gender Differences in Computer Science Motivation Among Japanese Primary School Students

板書における水平な横書きを支援するスマートグラスアプリケーションの試作とその評価方法の検討

AIボイスレコーダーが生成した発話の要約に対する児童の意識の探索的検討

ニュージーランドのNCEA‐Level3における統計項目の分類と分析 -数学,物理,化学,生物の問題に着目して-

デジタル学習基盤を活用した授業に対する教員養成課程の学生の意識に関する調査

自発的なピア・モデリングにおける観察の有用性の認識と意図に関する実態把握

チャットに投稿された授業写真を用いた授業分析の試み

統合型校務支援システムやGIGAスクール構想による広域共同調達が教員の働き方に関する意識に与えた影響に関するアンケート調査の考察

クラウドでの共同編集機能を用いた学習指導案作成の実践と評価

マルチモーダル生成AIツールを用いた小学生に対する産学連携授業の実践と評価 -生成AIへの関心や動機づけに着目して-

小学校社会科教科書に掲載されているQRコンテンツの利活用の実態

AIボイスレコーダーが生成した授業中の児童の発話の要約と教師の見取りとの差異に関する試行的評価

動画撮影における縦型・横型の使い分けに関する予備的調査

大学共通テストとシンガポールGCE予備試験における統計項目の比較 -数学・物理・化学・生物における問題分析を通して-

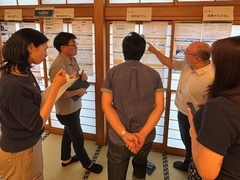

山形県河北町夏合宿(第98回ゼミ):2025/08/02(土)-2025/08/03(日)

第98回ゼミは,毎年恒例となった夏合宿。今年も山形県河北町の「べに花温泉 ひなの宿」を貸し切って開催されました。かつては博士課程のゼミ生による博論検討が中心だったこの合宿も,今では研究コミュニティとしての絆を深め,広げる場として機能しています。さらに,堀田先生が東京学芸大学大学院で今年度から大学院生を担当されることになり,そのゼミ生も合宿に参加するという新たなステージを迎えました。

今年は主宰の堀田先生に加え,アドバイザーとして高橋純先生@東京学芸大,柴田隆史先生@東海大,田島祥先生@東海大,泰山裕先生@中京大,小島亜華里先生@奈良教育大,三井一希先生@山梨大,榊原範久先生@上越教育大,安藤明伸先生@広島工業大学,長濱澄先生@東北大をお迎えし,OB・OG12名,現役ゼミ生5名,特別参加として教育現場の実践者や院生の総勢29名が参加。ゼミの枠を超えた,多様な立場の研究者・実践者が集いました。

1日目は,堀田先生からの挨拶の後,参加者によるポスターセッションからスタートしました。それぞれが現在取り組んでいる研究を持ち寄り,互いに質問やコメントを交わしながら議論を深めました。「研究を図で構造化する」「理論と実践の接続」「教育工学の実践的意義」など多様な視点が飛び交い,参加者それぞれが自らの研究を見直す機会となりました。

1日目の最後には,堀田先生によるJSET会長ご退任記念特別講義が行われました。JSET前会長としての経験や研究者人生の軌跡,そして運命と出会い,準備がチャンスを呼ぶなど,研究と人生をつなぐ示唆に富んだお話をいただきました。講演後,JSET会長職への感謝と慰労の気持ちとして,参加者からウィスキーを贈りました。

懇親会では夜遅くまで語り合い,研究やキャリア,日常の話題まで尽きることなく笑い声が響きました。途中でダウンする方やそれを写真に収める場面も…。堀田先生への贈り物のウィスキーは,みんなで飲んじゃいました。

2日目は,まず草本明子先生の「わたしの博士論文」,そして,榊原範久先生と安藤明伸先生による「わたしの教育工学人生」。それぞれの研究や,背景,信念,実現したいミッションなどについて語られました。共通して感じられたのは,自らが課したテーマに誠実に取り組む姿勢と,その裏にある膨大な努力。ディスカッションや振り返りでは「そんなキャリアがあるとは知らなかった」「そんなことまでされているとは驚いた」「表面だけでは分からない努力を知り,勇気をもらった」などの声が聞かれ,研究発表や論文だけでは知り得ない,この合宿ならではの学びとなりました。

最後の高橋純先生による特別講義では,AIが本格化する時代の教育工学のあり方や大局的な視点の重要性を語っていただきました。高橋先生が関係された先生方の最終講義から,フジ子・ヘミング,サグラダ・ファミリアなど,多様な話題を結びつけながらの「小さくまとまるな」「歴史的にも意味もある仕事へ」といったメッセージは,全員にとって大きな刺激となりました。

研究に関するディスカッションという知的な営みと,温泉や懇親会の楽しいひととき。この両方があるからこそ,この合宿は唯一無二の学びの場として続いているのだと思います。メディア教育論ゼミの夏合宿は,立場を超えてつながる「研究と人生の交流の場」としてこれからも続けていきます。

(報告:メディア教育論ゼミOB・渡邉)

算数科4領域における思考スキルの表出の特徴 -小学校第6学年の教科書の分析から-

The Newly Established Subject “Theory and Methods for the Utilization of ICT in Education” in the Japanese Teacher Training Curriculum: An Examination of the Effects of Intensive and Remote Classes

授業観察研究のレビューによる授業観察の視点の検討

デジタル教科書を活用した模擬授業を教員養成課程で実施する際の学生への支援の検討

教師間チャットによる即時共有が授業観察に与える影響の検討

1人1台端末の活用の探究的な学習への質的・効率的影響の検討

小学校第5学年におけるタブレットおよびノートパソコンの1人2台の使い分けの実態

小学校家庭科におけるフィジカルコンピューティングの授業実践と児童による振り返りの分析

クラウド上に外化された情報の児童による自発的な観察に関する実態把握

振り返りをクラウド上で共有させた小学校外国語科の単元における児童による記述の分析

生活科におけるめあてに即した振り返りが児童の自覚的な学びに与える影響の検討

外国語教育の各活動におけるデジタル教科書の利用実態と課題についての予備的考察

情報科の授業についての知識に着目した教材開発の過程

国語学習の基盤となる情報を活用するスキルの育成 -36のアイディア集-

第97回ゼミ(オンライン開催):2025/06/01(日)09:00-10:45

第97回メディア教育論ゼミが開催され,今回は7名のOB・OGが参加しました。

はじめに,堀田先生が東北大学より名誉教授の称号を授与されたことについて,みんなでお祝いをしました。退職後に審査が行われ,今年4月に正式に決定したとのことでした。堀田先生にとって,まさに「名誉そのもの」といえる出来事であり,これまでのご実績や貢献に対して改めて敬意が示されました。

続いて,各自の近況報告や研究の進捗について発表がありました。

他学会での発表を査読論文化する際の留意点や公表データの扱い,生成AIを用いた英語論文執筆の工夫など,ゼミだからこそ率直に語り合える実践的な研究のノウハウが多く交わされました。また,今回は,大学教員となったOB・OGによるゼミ運営に関する話題も多く挙がりました。堀田先生からは,ゼミ生の入れ替わりによってゼミ全体の雰囲気や方向性が変化すること,一人ひとりのゼミ生に応じた関わり方の大切さについて話がありました。先生がかつて実践されていたゼミのカリキュラムや学生へのアプローチについて伺い,自分たちもそのような意図のもとで指導を受けてきたことに改めて気づきました。

働く環境やライフイベントの影響を受けながらも,自らの意思でキャリアを設計し,専門性を発揮しながらやり抜く姿勢は,堀田先生のご指導や各所で奮闘する仲間の存在に支えられて形成されているのだということを再認識したゼミでした。

(報告:メディア教育論ゼミOG・八木澤)