horitan のすべての投稿

児童と保護者が情報モラル教材を活用して学び合う活動による家庭での情報活用の変容に関する考察

地域の飲食店の課題をIoT型プログラミングツールで実際に解決する小学校の総合的な学習の時間のカリキュラム開発

小学校段階の情報教育を目的とした情報テキスト改訂に対する調査結果

IoT教材を用いた小学校プログラミング授業における教員養成課程の大学生の目標理解と授業設計に関する一考察

第47回ゼミ:2019/10/06(日)09:00-12:30

第47回のゼミは11名が参加。院生10名の各自の研究に関するディスカッションが行われました。

トップバッターは学位論文の最終審査を目前にした荒木先輩からのご報告。ゼミ生としての最後の参加になるのだそうですが,予備審査前後のご苦労から,早め早めにご準備をされてきた過程を聞かせていただきました。博士課程は長い道程ですが,先輩方がそのご努力を惜しみなく披露して,道標となってくださることに感謝です。

ドクター8人がそれぞれの進捗を報告した後は,入学する前からオブザーバーとして参加してきたマスター2人の発表デビュー。「自分が研究したい内容が伝わるように」とのオーダーでしたが,初めてということに加えて,思いが溢れてなかなかコンパクトにまとまらず,堀田先生からは厳しくも温かいご指導がありました。

ゼミ終了後,採録決定した査読論文の報告はなく「ほりたん神社」は今回お休み。ただし結果待ちがいくつかあるので,次回が楽しみです。

解散した後も,堀田先生がゼミで話題にされたご自分の論文をSlackで共有されるなど,オフラインでもオンラインでもご指導いただけることがありがたいです。

(記録:D2渡邉)

大学初年次におけるスマートデバイスを活用した情報リテラシー教育の試み

教室でのタブレット端末利用における課題と児童の疲労に関する調査

NHK スマホ・リアル・ストーリー

小学校第6学年の全国学力・学習状況調査における統計リテラシー関連設問数と正答率に関する分析

学校STEM教育教材としてのIoTブロックの可能性に関する研究 -小学校理科6年「電気の利用」における「ものづくり」を通して-

諸外国のプログラミングに関する学習のカリキュラムの傾向

小学校教師のライフステージからみたメディア・リテラシーの知識獲得段階に関する探索的考察

日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する短大生を対象とした継続調査

小学校第6学年の全国学力・学習状況調査における統計リテラシー関連設問数と正答率に関する分析

教員養成課程でのIoT教材を活用したプログラミング体験の評価

1人1台端末を活用した小学校の授業における教師の発話の特徴

第46回ゼミ:2019/09/01(日)09:00-12:30

第46回ゼミは,ゲストを含め18名の参加がありました。久しぶりにゲスト参加の多い回でしたが,ゼミの冒頭で,堀田先生はゲストが参加する意義について話をされました。

「ゲストがゼミに参加するということは,その場で研究の方法論を共有することができるし,お互いの興味を知ることもできる。研究の方法論を知ったり,お互いの興味を知ったりすることは,共同研究に繋がる。」

お互いの研究を知ることの価値を確認し,ゼミはスタートしました。

ゼミ生の発表では,6名が研究の進捗を報告しました。

それぞれの報告に対して,査読論文を投稿する際の投稿先の検討の仕方や,ねらいに応じた研究手法の選び方,博士論文の構成を踏まえた個別の論文の繋げ方などについてご指導いただきました。

また今回は,社会人院生にとって重要なスケジュール管理についても話題になりました。

早めの資料共有は,資料を見る人にとっても見てもらう人にとってもメリットがあります。限られた時間で研究に取り組む自分たちにとって,スケジュール管理は,具体的な研究の方法論と同じくらい身に付けなければいけない能力であることを自覚しました。

ゼミ終了後には,「ほりたん神社」に2本のリボンが結ばれました。今回採録された論文が通算57本目ということで,この調子を維持しながら今後も取り組んでいければと思います。

その後,恒例の鰻をいただき,今回も無事ゼミは終了しました。

(記録:D2八木澤)

大学生の遠隔支援による小学校プログラミング教育の推進に関する一考察

高等学校芸術(美術)科における地域を題材にした映像メディア表現に関する一検討

小学校第5学年の社会科教科書の産業学習におけるテクノロジーの社会的影響の調査

中学校・高等学校のコンピュータサイエンスに関する学習内容の一考察

総合的な探究の時間における探究の各過程の手法の理解

児童が1人1台端末を活用する授業における学習活動の分析の試み

小学校理科でのIoT教材のセンサーを活用したプログラミング体験に関する考察

学校でのタブレット端末利用に伴う生徒の健康面に対する意識変化

小学校第5学年社会科の学習者用デジタル教科書における操作ログの分析

平成27年度版小学校国語科教科書におけるメディア・リテラシーの構成要素の整理の試み

小学校向け学習者用デジタル教科書における操作ログの取得・分析と今後の課題

小学校プログラミング教育における実践研究の動向に関する調査研究

STEAM教育を目指した小学校図画工作科におけるプログラミング教育の授業開発と実践

小学校第5学年算数科の学習者用デジタル教科書における操作ログの分析

小学校段階におけるプログラミング教育の教材およびツールの特性と機器の関連性

白石合宿(第45回ゼミ):2019/08/03(土)~2019/08/05(月)

今年で5回目となるメディア教育論ゼミ夏合宿が,昨年に引き続き南蔵王にある白石温泉にて行われました。ゼミ生,OB・OGを含め,26名の参加でした。

東北地方の山間部ということで涼しい気候を想像していたのですが,合宿初日に白石蔵王駅を降り立つとすごい暑さでした。しかし,その後に行われた議論の数々はこの暑さに負けないものでした。

ちょうど仙台にお越しだった第一線でご活躍の8名の研究者の先生方が,グループでの話し合いやリフレクションを通し,ゼミ生一人ひとりに指導をしてくださいました。ゼミ生の博論に関する説明を聞きながら,研究題目に用いる言葉,調査対象を選んだ理由や研究動機など,違う分野だからこそ感じる疑問を次々にあげてくださいました。ゼミ生は,講師の先生方の質問に答えていくことで,自分の研究をメタ的に俯瞰することができ,自分では気付くことのできなかった課題を把握できた様子でした。

OB・OGの話からは,博士課程を取得するまでの苦労や取得を支えた環境について聞くことができました。博士号を取得する過程は,決して楽なものではなく,時には越えられそうもない壁にぶつかったこともあったようです。しかし,自分が研究に至った怒りを思い出し,仲間や家族に支えられながら何とか乗り越えることができたという話からは,博士号取得は強い意志がないとできないことだということを改めて認識しました。「博士号には覚悟をもって臨む」という言葉が非常に印象的でした。

夜の懇親会では,参加者からの差し入れをいただきながら,様々な話題で盛り上がりました。日中のゼミに負けないくらいの熱いディスカッションが繰り広げられていました。

夏合宿を通して,ゼミ生一人ひとりが,そしてメディア教育論ゼミというチームが,また一歩成長する機会をいただきました。

(報告:D2八木澤)

大学入学共通テストの試行調査問題数学Ⅰ・数学Aの調査結果からみる高校生の統計的リテラシーの実態

小学校高学年児童のマンガに対する意識・態度に関する調査結果の分析

諸外国のプログラミングに関する学習のカリキュラムの調査

第44回ゼミ:2019/07/14(日)09:00-13:00

今回の第44回メディア教育論ゼミは,昨年度末にマスターを修了された兪さんがオブザーバーとしてご参加くださり,12名の出席者となりました。堀田研では,OB・OGとの交流や共同研究なども盛んにおこなわれ,論文指導だけでなく,研究者ネットワークでの作法も学ぶ機会が多くあります。OB・OGのご貢献もすべてボランタリに行われていますが,同様に学会の運営もボランティアによって成り立っています。研究を進めるうえで,利己的にならぬよう,ゼミ運営のみならず,学会に対しても積極的かつ協力的な姿勢で臨むようにゼミ冒頭で堀田先生よりお言葉をいただきました。

今回ゼミ生への研究指導の多くで,取り扱う内容についての妥当性(なぜそこを取り扱い,周りにある別の内容を取り扱わないのか),議論全般の論理性,裏付けとなる理論について,堀田先生から丁寧に,かつ緊張感のあるご指導をいただきました。また,論文タイトルとアブストラクトについて,概要能力と特徴付け能力の重要性をご指導いただきました。「論文1ページ目真ん中で『お前はすでに死んでいる』とならないように」とのご指導が印象的で,身の引き締まる思いでした。

毎回,ゼミにおける研究進捗報告の準備にはかなりの時間を要し,また,ゼミ中はかなりの緊張感があります。しかし,ゼミが終わると和やかな時間となり,恒例の鰻丼をいただきました。前回のゼミ同様,子供を連れて参加するゼミ生がいらっしゃり,ゼミ終了後は笑顔に癒されました。

(記録:D3中川)

Preventive Education for High School Students’ Internet Addiction by Being Aware of the Actual Usage of the Internet

タブレット用電子黒板アプリケーションmiyagiTouchの今後の展望 ―片山(2019)に対する回答―

教育⽅法とカリキュラム・マネジメント

日本の初等中等教育における情報リテラシーに関する教育の動向と課題

小学校におけるプログラミング教育の考え方と実際

第43回ゼミ:2019/06/02(日)09:00-13:00

メディア教育論ゼミも,今回で43回目を迎えました。

昨日,後藤さんが本審査を無事合格されたとの報告があり,これでゼミ開設当初からいるメンバーは,堀田先生のみとなりました。ゼミ冒頭で堀田先生から,これまで先輩たちが培ってきたノウハウをお互いに共有し,それを伝えていくことを意識する必要があるというお話がありました。

今回のゼミでは,8名の発表者から研究の進捗の報告がありました。

調査研究に関する指導では,実践から探索的に導き出された知見なのか,先行研究による理論を背景としたものなのかといったことについて,「帰納的」「演繹的」という言葉で説明がありました。また,分析中の研究の報告をしたゼミ生の例を挙げ,原稿を執筆するタイミングについては全ての調査,分析が終わってから書き始めるのではなく,調査計画がある程度進んだ段階で書き始めるのがちょうどいいと指導されました。

いずれの内容も自分一人の活動では得られない実践知であり,先に書いたように,今後,この学びを自分たちで意識して引き継いでいかねばと思います。

ゼミ終了後は,前回お預けとなった「ほりたん神社」に2本のリボンが結ばれました。

その後,恒例の鰻をいただき,今回も無事ゼミは終了しました。

今回のゼミでは子供を連れて参加したゼミ生もいました。こういった形でゼミへの参加を受け入れてもらえることは,社会人学生が多い本ゼミにとって大変ありがたいことです。

どのような状況でも学び続けることは大変なことではありますが,そういう状況をお互いに支え合う,ゼミという学び合いのコミュニティについて,改めてその存在の大きさを感じました。

(記録:D2八木澤)

ICT研修ファシリテーター養成講座における学習観と研修設計の関係に着目した分析

平成29年告示小学校学習指導要領解説国語編における情報活用能力に関する記述の整理

1人1台端末を活用した小学校の授業における児童の操作の特徴

IoT教材を活用した小学校プログラミング教育の講義に対する大学生の意識分析

小学校第5学年の社会科教科書の産業学習における情報技術の社会的影響の内容の変遷についての分析

IoT教材を用いた授業を体験した大学生の小学校プログラミングへの理解深化に関する一考察

日本の中等教育・高等教育におけるコンピュータサイエンスに関する学習の系統性の整理

児童生徒が情報モラルを自己評価をするための検定教材の改善に関する教員・学生に対する意識調査

micro:bitが配布された小学校200校を対象としたプログラミング教育の実施状況に関する調査

新学習指導要領における教科等・校種ごとの情報活用能力の特徴整理

小学校算数科・社会科の学習者用デジタル教科書の学習ログから見た活用実態に関する一考察

第42回ゼミ:2019/04/21(日)09:00-13:00

メディア教育論ゼミは,学位を取得された先輩方が3月にゼミを「卒業」されましたが,新たにマスター2名を迎えました。この2名がオブザーバーとして参加。またゼミOBであり,この4月から大阪教育大学大学院連合教職実践研究科の特任講師となった板垣さんも駆けつけてくださり,ゲストも含め,今回は11名の参加となりました。発表者は6名と少ない人数でしたが,堀田先生の熱いご指導やゲストの方々の貴重なアドバイスをいただき,濃密な時間になりました。

ゼミでは,論文の投稿先となる学会の成り立ちや沿革,論文の査読の仕組みなど,一人で研究をしているだけではなかなか知り得ない貴重なお話を伺うことができました。また,研究会や全国大会などを経て査読論文にしていくことや,博士論文で大事なのは章立てや骨子で,「論」文なのであるから,論の構造がしっかりと決まってから書き進めることなどのアドバイスもありました。見通しを持って計画的に研究を進めていくことの大切さを改めて確認することができました。

採録が決定した査読論文があり,新しい担当がリボンを準備したのですが,ファーストオーサーの方々が欠席だったため,「ほりたん神社」はお預けとなりました。次回のお楽しみです。

ゼミ終了後,恒例の鰻をいただきました。

(記録:D2渡邉)

Evaluation Experiment of VR Display Media using a Smartphone for Art Appreciation Classes at Japanese Junior High Schools

Characteristics and Challenges of Japanese Computer Science Education in Elementary Level

第41回ゼミ:2019/03/17(日)13:00-16:00

第41回のメディア教育論ゼミが,毎年年度末恒例の東京を会場としたゼミとして,武蔵野大学附属千代田高等学院で開催されました。会場校の荒木校長先生には様々な配慮をしていただきました。今回はゼミ生の他,ゲストやオブザーバーとして5名の参加があり,合計15名の参加となりました。

最初に,情報コミュニケーション学会で優秀研究賞を受賞された村井さんへ,堀田先生とゼミ生一同からお祝いが贈られました。同じゼミ生の栄誉を喜び合えたひとときでした。その後,堀田先生からは,ゼミ生の近況と今後の学会についての説明がありました。また,ゼミでの発表の仕方やセミナーや学会で人とつながる意義についてご指導がありました。ゼミ生として今後の心構えを改めて学びました。

その後の,一人一人の研究の進捗状況の報告は,各自の前回からの前進ぶりを示すものでした。堀田先生からは「論文のストーリー展開にはコツがある」「常に博士論文の章立てを意識していることが大事」「どこに研究のオリジナリティがあるのか」等,私たちが留意しなければいけないことを,今回もご指導いただきました。また,「博士論文に取り組む際に日々の中で何を優先するか」といった貴重な情報を得ることができました。ゼミの最後には,参加されたゲストから,私たちゼミ生の励ましとなる温かいコメントをいただきました。

今回は東京開催ということで,ゼミ前に,堀田先生の誕生日のお祝いを兼ねたランチ会がありました。また,武蔵野大学附属千代田高等学院の校舎見学や次年度生徒会長によるすばらしいプレゼンテーションもあり,ふだんのゼミとは一味異なる学びも得ることができました。

(記録:D2佐藤正)

ラジオ局による高校生を対象としたメディア・リテラシー育成プログラムの再検討と評価

小学校高学年の児童によるタブレット端末を用いた写真撮影に関する知識・技能と写真撮影の経験における関係性の検討

メディア・リテラシーに関する査読論文の引用の動向調査

小学校プログラミング教育の教材およびツールの販売状況と教材特性に関する考察

小学校教師が必要とする「電気の性質とその利用」の単元におけるプログラミング教材の検討

小学校プログラミング教育でのペアプログラミングによる学習効果に関する一考察

小学校高学年のプログラミング学習における学習形態と難易度別の所要時間の関係

教員養成学部学生の実物投影機を活用した授業の受講・教授経験に関する実態調査

教員のICT活用指導力の校務への実用性及び校務の効率化との関連の検討 -小学校の管理職への調査から-

拡大図や縮図の作図手順の検討にプログラミングを取り入れた学習効果

成人や高等教育段階で求められるコンピュータサイエンスに関する知識・技能の検討

教員養成段階の学生が実物投影機を活用した模擬授業の特徴

総合的な学習の時間「福祉分野」における探究のサイクルに位置付けたプログラミング教育の実践

初等中等教育向け筆答テストの採点業務支援システム開発と効果に関する一考察 -大学生対象の評価実験の報告-

教員養成段階における実物投影機を活用した授業演習パッケージの開発

小学校社会科の学習指導要領における産業学習に関わる情報技術の社会的影響の内容の分析

教員養成学部の学生における授業観察に関する視点の検討 -小学校6年生算数科の授業観察を通して-

日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する大学生・短大生を対象とした調査

地震災害時の通信手段の複線化に有効なICTメディアの検討 -小学校の校長経験者への調査から-

児童が情報端末を活用する授業において用いられる教師の知識 -技術と関わる教育的内容知識(TPACK)による類型化と細分化-

第40回ゼミ:2019/02/24(日)09:00-13:00

第40回のゼミは,ゲストを含め13名が参加しました。発表者は8名と通常よりも少ない人数でしたが,堀田先生より熱の入ったアドバイスと,博士論文最終審査を先日終えた齋藤さんの参加により,とても濃厚な時間となりました。

ゼミの冒頭では,現在進行中だったり,すでに結果が出ていたりするゼミ生の,博士論文の予備審査,本審査の状況が伝えられました。また齋藤さんから,博士論文審査中の体験話や,今後の進路について共有がありました。齋藤さんのアドバイスから,論文を書く中で,常に構想図の全体図からやるべきことの優先順位を立てていくことの大切さを学びました。

その後はいつもの通り,博士論文に近いゼミ生より順に研究の進捗を報告しました。博士論文の構想図に取り掛かり始めたゼミ生への堀田先生からのアドバイスからは,構想図の構成を論理的に位置付けることの大切さや,自分の研究の立ち位置を明確にすること,さらに自分の研究の領域を定める割り切りが大事であることなどを学びました。また,論文の書き方に関して,論文の構造を理解することが大切であり,そのためには論文の構造を他者の論文からしっかりと学ぶ日々の努力が必要であることを学びました。

ゼミ終了後は恒例の鰻をいただきました。8月に予定しているゼミ合宿についての話題を中心に盛り上がりました。

また,本日はとても嬉しいお知らせがありました。ゼミと同じ日程で情報コミュニケーション学会にて発表された村井さんが,「優秀研究賞」を受賞しました。同じゼミ生としてもとても嬉しく同時に身が引き締まる思いです。

(記録:D2小田)

院生が学会賞を受賞しました(2019/02/24)

情報コミュニケーション学会にて,「優秀研究賞」を村井さん(D3)が受賞しました。

情報コミュニケーション学会にて,「優秀研究賞」を村井さん(D3)が受賞しました。

今年度の全国大会での全発表者から1名だけが選ばれたものです。

明治大学で行われている年会にて表彰されました。

メディア教育論ゼミの院生たちの研究がこのような形で学術的に認められることはたいへん嬉しいことです。

御指導・御助言いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

(堀田)

大学生による映像制作の技法の活用に関する評価方法の検討

短大生の日本語キーボード入力スキルの実態把握と支援システムに求められる要件の検討

小学校STEM教育教材としてのIoTブロックの可能性に関する研究 -小学校理科6年「電気の利用」における「ものづくり」を通して-

AI時代の学校教育の在るべき姿とは

第39回ゼミ:2019/01/13(日)09:00-13:00

第39回のゼミは,ゲストを含め14名の参加でした。ゼミ開始に際して,博士後期課程学生の中間発表会でベストプレゼンテーション賞を受賞した中川さんに,堀田先生よりお祝いのお花が贈られました。ゼミ生の活躍をみんなでお祝いできる,嬉しい時間でした。

その後,堀田先生より博士論文の審査段階にあるゼミ生の近況について情報を共有いただきました。先輩方の取り組みから,博士論文の審査に関わる具体的な対応の方法を学ぶことができ,成長していかねばならないと気持ちが引き締まりました。堀田先生による解説は,ゼミ生全員にとって非常に重要な情報であり,前のめりになって聞きました。

その後はゼミ生それぞれが研究の進捗を報告しました。堀田先生からは「なぜそのことを研究するのか」「どのように分類したのか」「どのように比較対象を設定したのか」など,論文の価値や意味が読者に伝わるようにするためのポイントを中心にご指導をいただきました。自分の研究についてのご指導だけでなく,他のゼミ生へのご指導からも,それぞれ自分の研究に置き換えて学び,考えを深める重要な時間でした。

進捗報告の終了後,2本の紀要論文が採録された荒木さんが「ほりたん神社」にリボンを結び付けました。前回飛び出した「ほりたん危機一髪」に続き「ほりたん神社」が50本のリボンでいっぱいになるよう,ゼミ生一同研究に精進していきます。

その後,恒例の鰻をいただき,ゼミを終えました。

(記録:D3大久保)

情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術

学校でのICT導入に対する生徒と保護者の健康面に関する意識

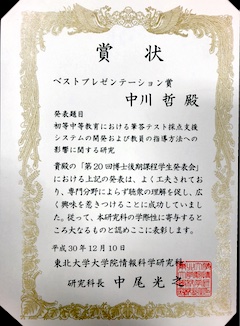

中川さんが博士後期課程学生発表会でベストプレゼンテーション賞を受賞しました(2018/12/10)

12月10日に開催された,第20回博士後期課程学生発表会において,メディア教育論ゼミの中川さんがベストプレゼンテーション賞を受賞しました。

博士後期課程学生発表会は,研究の背景や意義,研究計画と準備状況をまとめ,専門外の人にも面白さが伝わるようにわかりやすく発表するものです。「専門外の人に対して発表のおもしろさが分かりやすく伝わったかどうか」を基準に傍聴者と先生方から最も票を集めた人に対して授与されるのがベストプレゼンテーション賞です。

中川さん,おめでとうございます。

教員養成学部学生の学校放送番組の違いによるメディア・リテラシーの定義の解釈に関する考察

計算論的思考の視点からみた小学校プログラミング事例の教材や学習形態の分析

小学校プログラミング学習における低学年と高学年の学習進度の差異に関する要因の検討

初等教育段階において各教科等横断的に行われたプログラミングに関する学習を対象とした転移の検討

マンガの読解力と文章の読解力の関係性 -小学校第6学年を対象とした調査-

第38回ゼミ:2018/12/02(日)09:00-13:00

第38回のゼミは,ゲストを含め14名の参加。院生10名それぞれの研究の進捗状況の報告や現時点での課題に関する相談と,それに対する堀田先生のご指導が続きました。「たくさんの論文を読むと,論文の構造が分かる」「ほかのゼミ生が書いている博士論文を読んで,それに自分なりのコメントをすれば,自分の博士論文もスムーズに書けるようになる」といった日々の努力の仕方や,博士号取得までのそれぞれのステージですべきことやぶつかる壁など,大きな流れについてのご指導。毎回丁寧にご指導いただいていますが,前回お休みされたこともあってか,いつも以上に熱がこもっていたように感じました。

最近のゼミの情報交換はメーリングリストから,Slackに移行しています。今回のゼミでも,堀田先生のご指導が続く中,院生がSlack上で感想を書き込んだり,情報提供をしたりしていました。ゼミ後のリフレクションや,院生相互の論文チェック,学会参加者の報告などもSlack上で行われるなど,ツールによって院生のコミュニケーションの仕方が変わってきています。

ゼミ終了後は採録決定した査読論文の報告。前回はゼロだったのですが,今回は2本でした。1本目で,堀田研創設から累計で査読論文採録50本目となり,恒例の「ほりたん危機一髪」の最後の穴に剣を刺すと,ほりたんが見事(?)飛び出しました! そして2本目は,新しい「ほりたん神社」へ。メディア教育論ゼミの新たなステージへの挑戦がスタートしました。

(記録:D1渡邉)