horitan のすべての投稿

オンライン授業に対する保護者評価の分析事例

社会科の教科書で用いられているグラフからの情報の取り出しに関する児童の実態調査のための問題の設計

急ぐべき学校教育のICT環境整備

ポストコロナ時代の新しい学校づくり

小学校第5学年社会科の教科書で用いられているグラフの表現形式による分類

学校でのタブレット端末の利用による生徒と保護者の健康面に対する意識の変化

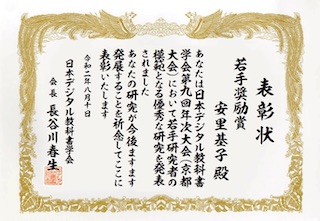

院生が学会賞を受賞しました(2020/08/10)

日本デジタル教科書学会にて,安里さん(M2)が「若手奨励賞」を受賞しました。

今年度の全国大会での全発表者から2名選ばれたうちの1人です。

京都大学で行われる年会にて表彰される予定でしたが,年会がオンライン開催だったため,表彰もオンラインでした。

東北大学大学院情報科学研究科Webサイトへの掲載

日本デジタル教科書学会Webサイトへの掲載

メディア教育論ゼミの院生たちの研究がこのような形で学術的に認められることはたいへん嬉しいことです。

御指導・御助言いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

(堀田)

Investigation of Structures of Television Documentary Representation Based on Qualitative Analysis of Descriptions by Program Directors

オンライン夏合宿(第55回ゼミ):2020/08/01(土)~2020/08/02(日)

毎年恒例のメディア教育論ゼミ夏合宿が行われました.

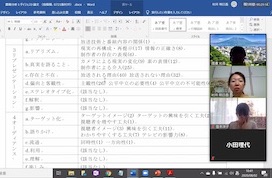

今年は,新型コロナウィルス感染症の拡大のため,3密を避けるべくオンラインでの実施となりました。ZoomとSlack,Google Driveを駆使して,各自リモートからの参加により夏合宿が実施されました。外部から講師の先生方10名をお招きし,OBOG7名,ゼミ生9名(博士課程後期)+2名(博士課程前期)の合計28名による合宿となりました。今年は博士課程前期のゼミ生も博士課程後期と同様に研究討議にフル参加となりました。

鷹岡先生(山口大),三井先生(常葉大)からは「私の教育工学人生」と題したご講演をいただき,講演内容について参加者によるディカッション&質疑応答をしました。また,複数グループに分かれてゼミ生の研究を講師とOBOGへご指導いただいた「博論・修論検討」,小柳先生(関西大),高橋先生(東京学芸大)による「総括」,1日目の夜に実施した「懇親会」と,例年行われている夏合宿とほとんど同じ内容で熱い議論,情報交換,交流が行われました。それぞれのセッションでは,Zoomのブレークアウトルームの機能を活用して,闊達な議論が行われました。リアル合宿との違いは温泉と食事がなかったことくらいでした。

研究に関する各議論では,教育工学について熟議,研究のモチベーション確認,自分の研究がどの分野に役に立てるのかの議論等々が行われました。ご講演いただいた先生からは,教育工学は学際的な学問領域なので,自分の研究だけでなく,他分野の研究にもアンテナを広げたり,教養を積み上げたり,さらには広く情報を収集するためには,外国語も習得する必要があることをご指導いただきました。また,われわれ堀田研は,堀田先生のネットワークで研究を進めることが多いわけですが,一人一人が独り立ちした研究者として研究を進められるように,意識を高く,プロアクティブに動けるようにとのアドバイスもいただきました。

ご指導をいただきました講師の先生方,誠にありがとうございました。

(報告:D3中川)

夏合宿前のオンライン懇親会:2020/07/26(日)21:00-22:30

堀田研究室では毎年,夏合宿を実施しています。コロナウイルス感染拡大防止のため,今年は集まることはできませんが,そんなことで学びを止める堀田研究室ではありません。8月1日(土)・2日(日)の2日間,オンラインで夏合宿を開催する準備をしています。

夏合宿に向けて,オンラインで,25日(土)夜は幹事団の最終打合せがみっちり行われました。さらに26日(日)夜には参加者の顔合わせを兼ねた懇親会が行われました。

26日(日)夜の懇親会には,堀田先生の呼びかけで,講師の先生方,ゼミOG・OB,そして現役のゼミ生の合わせて26名が参加。全員で乾杯した後,自己紹介や近況報告で盛り上がりました。

夏合宿本番も,この勢いで盛り上がっていきたいと思います!

(記録:D3渡邉)

テレビドキュメンタリーに対する番組制作者の制作経験および意識・態度の調査結果

これからの時代の学びのインフラとしてのICT環境整備

続・やってみよう! 小学校はじめてのオンライン授業

日本語キーボード入力の指導方略に関する研究

1人1台の情報端末を活用した小学校の授業における教師の教授知識の傾向

プログラミング教育推進校の実践事例における教材の使用傾向に関する調査結果

第54回ゼミ(オンライン開催):2020/07/05(日)09:00-12:00

7月5日(日)に第54回のメディア教育論ゼミが行われました。今回もオンラインでの開催です。発表者に加えてオブザーバーも3名参加し,合計14名の出席者でした。

今回は大久保さんと山本さんから,先日の博士論文の予備審査の報告がありました。予備審査のために準備すること,発表資料の作成の工夫や発表時の心構え等,審査に至るプロセスから審査当日までの取り組みを聞かせていただきました。お二人の報告は具体的であり,博士論文という目標に向かって進んでいる私たち後輩にとって今後の道標となるものでした。

その後の一人一人の研究の進捗状況の報告について,堀田先生から今回も熱くご指導をいただきました。「自分の構想を図式化することの大切さ」「博士論文の構想を常に考えていること」「ロジックをどのように考えるか」「木を見ながら森を見ることの重要さ」等,今後留意しなければいけないことを学びました。また,コミュニティの一員としてゼミの研究活動に貢献することの意義もご指導いただき,身が引き締まる思いでした。

ゼミ終了後には夏合宿のためのオンライン操作の練習をしました。幹事団は前日も打ち合わせを行い,準備を進めました。ゼミ員全員が成長するオンライン夏合宿に向かって前進しています。

(記録D3:佐藤)

withコロナ時代のICT環境の考え方

A Proposal of E-Learning for Skills of Traditional Japanese Wood-Processing Including Evaluation of Condition of Cutting Surface

IoT教材を活用した小学校プログラミング教育における学習課題を段階的に設定した授業実践

新領域「データの活用」における統計的データの読解力を育成するための教材についての一考察 -新型コロナウイルス関連のデータを活用した小・中・高等学校の教材作成を通して-

第53回ゼミ(オンライン開催):2020/06/06(日)09:00-12:00

本日、第53回のメディア教育論ゼミが行われました。緊急事態宣言が解除されてからの初のゼミでしたが、前回、前々回に引き続き、オンラインでの開催となりました。オンラインであるからこそ、資料は伝えたいことを簡潔に表現する、話もポイントを絞るといったことが求められますが、発表の仕方、ツールの使い方に関して、この3回を通してそれぞれがより慣れてきたことが感じられました。

今回のゼミは10名の発表者に加え、OB・OGも3名参加し、いつも通り、博論のゴールに近いゼミ生から順に研究の進捗報告を行いました。ゴールが近いゼミ生には共通して、博論の賞味期限に関してのアドバイスがあり、博論として、長く続く研究の価値を伝えることの大切さについて考える機会となりました。また、長く続く研究の価値を示すためには、自分の研究をメタ的に見ること、自分の論文がどの領域の何を解決しようとしているものなのかを俯瞰してみることが大切であることを、改めて認識しました。

ゼミ生の発表と並行して、Slackでは発表に対する関連情報、感想、気づきなどをそれぞれが書き込んでいますが、発表者にとっても、参加しているゼミ生にとってもより議論が深まる手段となっていることを感じました。

ゼミの終了後は、夏合宿についての合宿幹事の打ち合わせが行われました。今年度の夏合宿はオンラインで開催されることが決定しました。そのため、より有意義な合宿にするために、オンラインならではの工夫を行うことを中心に検討が行われました。

(記録:D3小田)

小学校理科におけるプログラミングによるアイデアの具現化を取り入れた防災教育の授業開発

Examination of an Educational Practice that Prevents and Alleviates Internet Addiction by Increasing Awareness of Internet Use and Addiction in Japanese High School Students

1人1台の情報端末を活用した小学校の授業における教師の意思決定モデルに関する提案 -キューの詳細および教授知識の追加-

初等中等教育の教員による手作業でのテスト採点業務と採点時における教員の思考プロセスの調査結果の概要

日常的にパソコンを使用している学生が1ヶ月間Chromebookを使用した際の記録の分析

小学校の教科書で用いられている図表の表現形式による分類

諸外国のコンピュータサイエンス教育に関するカリキュラム比較

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと

やってみよう! 小学校はじめてのオンライン授業

第52回ゼミ(オンライン開催):2020/05/10(日)09:00-11:20

ゴールデンウィーク明けで,コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言が延長されてから迎える週末。感染者数は減少しつつありますが,まだまだ安心できる状況ではなく,今回もゼミも青葉山キャンパスに集まることはできませんでした。オンライン会議を使い,予定通りの日程でゼミが開催されました。

ゼミの冒頭は,今後のメディア教育論ゼミや,国内外の全国大会や研究会の開催,堀田先生が登壇予定のセミナー等の日程の確認がありました。多くのイベントが中止や延期,オンライン開催に変更となり,まだまだ先行きは不透明な状況です。

そのような状況ではありますが,ゼミ生は研究を各自で進めています。9月修了を目指すゼミ生をスタートにそれぞれの取組と進捗状況を報告しました。ネット上で事前に共有している資料を基に,要点をまとめて短時間で報告するように心がけています。対面の場合もそうですが,オンライン会議の場合には特に留意したい点でもあります。

オンラインによるリアルタイムでの指導と併行して,Slack上での情報交換や感想の交流が行われました。学会の全国大会や研究会の発表内容や投稿論文へのアドバイスなど,参加したゼミOG・OBやオブザーバーからもコメントをもらうことができ,同時・非同時を組み合わせたオンラインのゼミを進めています。

それぞれのゼミ生への指導において,「多くの先輩方の資料の蓄積をしっかり利用していくこと」「毎日2行ずつ書く習慣を付ける」など,これからの学びを進めていく上で重要な内容を共有することができました。これらは,ゼミ生全員に共通する「これからの研究者としての姿勢」に通じることでもあります。

感染者数が少しずつ減少しつつある中,対面でのゼミはまだ先になると思いますが,オンラインで仲間とつながって学びを深めていくことの大切さを感じています。

(記録:D3山本)

小学校プログラミング教育の推進に関する個人別態度の構造分析

PC1人1台時代の間違えない学校ICT

第51回ゼミ(オンライン開催):2020/04/19(日)09:00-11:20

コロナウイルス感染症対策のため,緊急事態宣言が全国に拡大された週末。キャンパスに集まることはできませんでしたが,オンライン会議システム等を使い,予定通りの日程でゼミが開催されました。

毎回のゼミの冒頭は,今後のメディア教育論ゼミ,国内外の研究会や,堀田先生がご登壇予定のセミナーなどの日程の確認がありますが,多くのイベントが中止やオンライン開催に変更。こんな状況がいつまで続くのか,先行きは不透明です。

そんな中でも,ゼミ生は研究の歩みを進めています。9月修了を目指す2人から,この4月にD3になった社会人院生までのドクター7人と,M2になったマスター2人がそれぞれの取組を報告しました。各自の研究内容は様々ですが,研究の妥当性を担保するため,同じ調査手法を採っている別の研究にあたることや,大学院生は,自分の専門分野に深い知識を持ちながら,関連する分野についても幅広い知見を持つ「T字型人材」であるべきだ,ということなど,全員に共通する学びがありました。

ネット上で共有している資料を基にしたオンライン会議システムでの発表と同時に,Slack上での情報交換や感想の交流が行われました。加えて,参加したゼミOG・OBやオブザーバーにもコメントをいただくなど,オンライン開催ならではの良さも味わうこともできました。

コロナウイルス感染症の拡大が深刻な状況である一方,世の中は急激に変化しています。自分の研究は社会的に価値のあるものだという信念を持ちつつ,「研究のチャンスを逃すと次は永遠にやってこない」ということを肝に銘じて,歩みのスピードを上げていきます。

(記録:D3渡邉)

学校アップデート -情報化に対応した整備のための手引き

超スマート社会に向けた我が国の初等中等教育の課題と学会活動への期待

PISA2018『読解力』調査結果を情報活用能力の観点から検討する

オンライン懇親会:2020/04/03(金)21:00-23:00?

本日は,メディア教育論ゼミの懇親会が行われました。

懇親会と言っても,対面で行う懇親会ではなく,オンラインでの懇親会です。

現在,コロナウィルス感染症対策のため,一堂に会するのがなかなか難しい状況があります。

今後,対面でのゼミの代わりにビデオ会議システム等を使ってゼミを行うことを想定し,その練習も兼ねての懇親会でした。

懇親会には,19名の現役ゼミ生やOBOG等が参加しました。

各自が各家庭で飲み物や食べ物を準備して,近況報告を中心に,約2時間やりとりが行われました。

近況報告では,新年度に入った現在の生活の様子,研究の進捗状況などが画像と共に紹介されました。新年度に入り,職場が変わった人や結婚して引っ越しをした人もおり,その報告があるたびに,みんなで拍手をしてお祝いをしました。

発表者が近況報告をしている間に,チャット画面では,他のゼミ生同士で発表内容に対する質問や感想がやりとりされるなど,オンラインならではのパラレルなやりとりも見られました。

また,自宅から参加しているということもあり,会の途中で飲み物を取りに行ったり,家の用事を済ませたり,家族が参加したりするなど,各自のスタイルに合わせた参加が可能であるのもオンラインならではだと感じました。

会の最後には,堀田先生から,オンライン会議システムをうまく活用するためには,

ミュートのオンオフなど細かいコツがいる,そのような使い方の確認をするのが今回の趣旨であったこと,このやり方が確立すれば,対面でやるゼミとオンラインでやるゼミの使い分けができるので,継続して取り組んでいきたいと思っている,といった話がありました。

メディア教育論ゼミも7年目に入りました。

ゼミ生だけでなくOBOGも増えてきて,学び続けることを保証すべく,どういうやり方が効率よく,また合理的なのか,いろいろなやり方を吸収しながら模索を続けています。

メディア教育論ゼミはまだまだ進化します。

(記録:D3八木澤)

Analysis of Teacher Training Students’ Understanding on Learning Objectives in Elementary School Programming Classes Using IoT Materials

計算論的思考の視点からみた小学校プログラミング事例の教材及び学習形態の分析

南九州地区短大生を対象とした日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する継続調査と日本語キーボード入力スキルの実態把握

小学校教師が意識して実践しているヒドゥン・カリキュラムの予備調査

「小学校教師の叱ること」に言及した書籍からみた著者の主張の違いに関する整理・分析

人工知能による画像認識を活用した下駄箱の靴の揃い方の判断支援システムの試作 -若手教員急増時代の学級経営を支えるAI活用の基礎的研究-

美術科の鑑賞教材における全天球カメラの活用に関する一検討 ‐実物大提示・多方向からの鑑賞および教材作成の簡便さの評価‐

教員経験,教員研修,同僚やメディアからの情報が,小学校教員のプログラミング教育への期待や課題意識に与える影響の検討

第50回ゼミ:2020/02/23(日)09:00-12:30

記念すべき50回目のメディア教育論ゼミは,粉雪が舞う仙台・青葉山で行われました。

新型コロナウイルスへの対応として,ゼミ生の参加は各自の判断とすること,参加する際はマスクなど慎重な対策をすることという条件つきでの実施でした。

ゼミの冒頭では,堀田先生から,3月修了の博士号取得修了に向けた動きやOBたちの研究活動などの話があり,身の引き締まる思いになりました。

今日のゼミでの堀田先生からのキーフレーズは「無邪気すぎるな」ということ。学会でも,研究でも,さらには世の中の色々な場面においても,複雑な状況の中で「できること」「できないこと」があり,皆,慎重に判断をしながら進めている。そうしたことを考慮して各自が動くことが必要であると,人としてのふるまいについて教えていただきました。

論文採択を記念する恒例の「ほりたん神社」にリボンを結んだのは,前回ゼミに続き快進撃を続ける山本先生でした。「科学教育研究」と「コンピュータ&エデュケーション」の2誌に採択が決まったそうです。

ゼミ終了後には,いつものウナギに加えて,長野のお店から取り寄せたケーキで50回目のゼミ開催をお祝いしました。

(記録:D3村井)

教育用SNS上での高校生のアーギュメントについての評価 -コンセンサスゲームを題材として-

新旧学習指導要領における統計の学習内容についての比較分析

児童が1人1台端末を活用する授業の学習活動において用いられている操作スキルの分析の試み

インタビュー調査からみた若手教師のICT活用の特徴に関する事例研究

授業行動観察からみた若手教師のICT活用の特徴に関する事例研究

木材の切断面の評価をAIの画像認識により支援するシステムの提案

高校生による教育用SNSを活用した議論を円滑に進行させる要因の検討 -理由を伴った主張およびスレッドの活用に着目して-

小学校第6学年における混成型テキストを読み解く短時間学習の効果の検討

小学校第4学年理科「もののあたたまり方」における温度センサとプログラミングを取り入れた授業の開発

諸外国における初等中等教育のコンピュータサイエンス教育カリキュラムに関する動向

日本教育工学会における小学校のメディア・リテラシーに関する授業実践の分析

1人1台の情報端末を活用した小学校の授業における教師の意思決定の傾向

初等中等教育の教員が筆答テストの採点業務を支援するシステムを活用する際の課題と対策に関する一考察

小学校プログラミング授業での大学生の遠隔支援に関する一考察

普通教室の1人1台環境がローマ字入力学習に及ぼす影響

先行研究からみた小学校プログラミング教育に関する教科・単元の調査

教員養成課程における授業でのIoT教材を用いたプログラミング体験に関する一考察

プログラミングによる問題解決を通してAIへの理解を深める小学校総合的な学習の時間の授業開発と実践

第49回ゼミ:2020/01/12(日)09:00-12:30

本日,第49回のメディア教育論ゼミが行われました。

今回のゼミは11名の参加者で進みました。ゼミ生からの報告を中心に熱い議論が繰り広げられました。

ゼミの冒頭では,堀田先生から,関連学会の全国大会や研究会への発表や参加についての確認がありました。ゼミメンバーが先々を見通しながら,学会への参加を積極的に行っていき,存在感をアピールすることの大切さを認識しました。

その後は,ゼミ生11名が順に研究の進捗状況を報告しました。はじめに博士後期課程での研究の進め方について,個別指導の際の具体的な指導内容から話がありました。自分の専門分野以外の方に,きちんと伝えることができるのか,大きな問いを持って自己の研究の価値を見いだしているのかなど,博士論文を執筆するにあたり,重要な内容を再確認することができました。

ゼミ終了後は恒例の「ほりたん神社」に,中川,大久保,山本の3名がリボンを結びました。和やかな雰囲気の中,恒例の鰻丼をいただきました。本日のゼミを無事に終了しました。

(記録:D2山本)

AIについて体験的に学習した中学生のAIに対する理解度と意識の関係

1人1台端末を活用した小学校の授業における教師の教授行動の分析

ペアプログラミングを取り入れた小学校プログラミング授業での意識の変容に関する一考察

情報社会の進展に向けた「読解力」の現状と課題

小学校プログラミング教育に対する教員の意識調査に基づく促進・阻害要因モデルの検討

プログラミングによる問題解決を通してAIへの理解を深める中学校技術科の授業開発と実践

情報教育の実践家が有する小学校プログラミング教育の推進ビジョンに関する事例分析

情報活用能力の育成に係る校内指標の作成に関する調査 -小学校2校に対するインタビュー調査から-

高校生のPCとスマホにおける文字入力速度に関する調査

教科担任と学級担任による筆答テストの採点業務を支援するシステムの開発と評価

Optimal Group Size for High School Students’ Collaborative Argumentation Using SNS for Educational Purposes

Study of Manga Reading as an Effective Teaching Method Based on the Text Comprehension Process

Educational Effectiveness and Learner Behavior When Using Desktop-Style VR System

第48回ゼミ:2019/11/17(日)09:00-12:30

本日,第48回のメディア教育論ゼミが行われました。今回のゼミは8名の参加者と通常よりも少人数ではありましたが,外の乾燥した空気のピリリとした肌寒さとは裏腹に,熱い議論が繰り広げられました。

ゼミの冒頭では,堀田先生から,若い人の育成についての堀田先生の見解を通して,教育工学の業界への貢献意識を常に持つことの大切さについて話がありました。また,今後の研究会や全国大会の参加についての確認がありました。先々を見通しながら,このような学会への参加を計画的に行っていくことの大切さを認識しました。

その後は通常通り,博論に近いゼミ生から順に研究の進捗報告を行いました。理論研究の大切さや,大局的に捉えるために研究の概略を描けることの大切さなどの指摘がありました。これらの指摘は,これまで堀田先生にアドバイスいただいていた,博士論文は対処法的な研究にとどまるのではなく,その研究成果の汎用性を伝えることが価値につながる,ということが元になっていると感じました。

ゼミ終了後は恒例の「ほりたん神社」に,日本教育工学会の論文採択が決定した山本さんがリボンを結びました。和気藹々とした雰囲気の中,恒例の鰻丼をいただき,本日のゼミを終了しました。

(記録:D2小田)

マンガの理解度に与えるワーキングメモリ容量の影響 –小学校第6学年を対象とした調査–

メディア・リテラシー教育の実践における教育メディアの活用に関する考察

読書素材としてのマンガの利用に対する小学校教師の意識や態度

教科担任制の中学校教員における採点業務の分析と採点時の思考に関する一考察

小学校及び中学校の校務分掌における統計的リテラシー項目の分類による比較検討

子どもも教師も元気になる「これからの教室」のつくりかた

管理職が監督を務める短時間のeラーニングの効果の検討 -学校情報セキュリティに関するeラーニングを事例として-

情報モラル指導体系の変化に合わせた指導教材の変化

児童と保護者が情報モラル教材を活用して学び合う活動による家庭での情報活用の変容に関する考察

地域の飲食店の課題をIoT型プログラミングツールで実際に解決する小学校の総合的な学習の時間のカリキュラム開発

小学校段階の情報教育を目的とした情報テキスト改訂に対する調査結果

IoT教材を用いた小学校プログラミング授業における教員養成課程の大学生の目標理解と授業設計に関する一考察

第47回ゼミ:2019/10/06(日)09:00-12:30

第47回のゼミは11名が参加。院生10名の各自の研究に関するディスカッションが行われました。

トップバッターは学位論文の最終審査を目前にした荒木先輩からのご報告。ゼミ生としての最後の参加になるのだそうですが,予備審査前後のご苦労から,早め早めにご準備をされてきた過程を聞かせていただきました。博士課程は長い道程ですが,先輩方がそのご努力を惜しみなく披露して,道標となってくださることに感謝です。

ドクター8人がそれぞれの進捗を報告した後は,入学する前からオブザーバーとして参加してきたマスター2人の発表デビュー。「自分が研究したい内容が伝わるように」とのオーダーでしたが,初めてということに加えて,思いが溢れてなかなかコンパクトにまとまらず,堀田先生からは厳しくも温かいご指導がありました。

ゼミ終了後,採録決定した査読論文の報告はなく「ほりたん神社」は今回お休み。ただし結果待ちがいくつかあるので,次回が楽しみです。

解散した後も,堀田先生がゼミで話題にされたご自分の論文をSlackで共有されるなど,オフラインでもオンラインでもご指導いただけることがありがたいです。

(記録:D2渡邉)