horitan のすべての投稿

小学校高学年の児童が実感している1人1台情報端末を活用する効果に関する分析

事例と動画でやさしくわかる! 小学校プログラミングの授業づくり

1人1台の情報端末を活用した児童の発表場面におけるモバイルディスプレイ導入の効果の検討

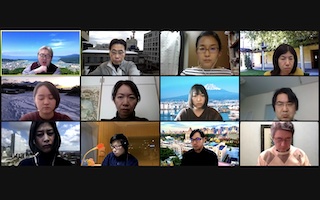

第62回ゼミ(オンライン開催):2021/05/30(日)09:00-11:40

第62回のメディア教育論ゼミがオンラインで行われ,堀田先生,現役ゼミ生,OBを合わせて12名が参加しました。

現役ゼミ生の中には,本年度中の学位取得を目指すゼミ生も複数おり,博論の進め方や組み立て方に関する具体的な指導が行われました。

ゼミでは,論文が採択されるたびに,「ほりたん神社」と名づけられたオブジェにリボンが結び付けられています。今日のゼミ終了後に,特任助教の川田先生が,採択された本人に代わってリボンを結びつける「代理参拝」を行ってくださいました。今回結びつけられたリボンは,この3か月に採択された6本です。

今回のリボンで,リボンを結ぶスペースがいっぱいになり,堀田先生から,新たなオブジェを制作したらどうかという提案が出されました。論文採択を記念するオブジェとしては,「ほりたん神社」は,第1弾の「危機一髪」に続く第2弾でした。いずれも木材加工が得意なOBの板垣さんが手作りしてくださっています。

第3弾がどのようなものになるのか,楽しみにしたいと思います。

(報告:D3村井)

AIによる骨格検出を用いたコンピュータ使用時の視距離推定の試行

児童が情報端末を活用する授業における教師の授業設計に関する傾向

GIGAスクール構想が先行している小学校高学年への読解力に関するコンピュータ活用型調査の試行 -PISA2018年調査問題例の出題形式と内容を参考に-

中教審答申にみる高校教育におけるICT活用の考え方

多様性に対応する学校の実現のために

International Trends in K–12 Computer Science Curricula Through Comparative Analysis: Implications for the Primary Curricula

第61回ゼミ(オンライン開催):2021/04/18(日)09:00-12:00

第61回のメディア教育論ゼミが,今回もオンラインで行われました。

3月で院生1名とマスター2名が修了し,4月からは院生6名と研究生1名のゼミになりました。

今回のゼミには,3月修了の3名と,OB・オブザーバーの2名の参加もあり,堀田先生と,情報リテラシー論分野に特任助教として着任された川田先生を合わせて14名での開催となりました。

ゼミの冒頭,OBOGやオブザーバーの皆さんの近況報告がありました。それぞれの博士論文・修士論文を発展させようとする研究・実践についてご紹介いただき,修了後のご姿勢からも学ばせていただくことができました。

論文執筆・投稿や博士論文の見通しについて,それぞれの研究の進捗状況に応じたご指導がありました。特に今回は,共著者の方々と共同で研究していくときに気を付けておくべきことや,統計についてしっかり理解した上で各手法を用いることなどが,何名かの院生へのご指導の中で繰り返し話題になりました。

繰り返し話題になることは,これまでのゼミの中でも話題になってきたこと。繰り返されることは大事なことである証拠ですが,その一方で,大事なことであるにも関わらず,これまで自分事として捉えることができていなかったということでもあります。そのことを肝に銘じ,ゼミからの学びを自分のものにしながら研究を前に進めていきたいと思います。

(報告:D3渡邉)

改訂新版 わたしたちと情報(情報活用スキル編)/私たちと情報(情報社会探究編)

番組制作者による書籍の質的分析を通したテレビ・ドキュメンタリーのリテラシーの構成要素の抽出

日本教育メディア学会における学校教育を対象としたメディア・リテラシー教育の実践研究の整理からみる今後の実践課題

大学生のテレビ番組への信頼度および懐疑的な態度とメディア・リテラシーの関係 -ドキュメンタリー番組を中心に-

初等教育のコンピュータサイエンス教育プログラムの動向調査 ‐シンガポール・エストニア・イタリアに着目して‐

第60回ゼミ(オンライン開催):2021/03/14(日)09:00-12:40

3月14日(日)に,第60回のメディア教育論ゼミが行われました。今回もオンラインでの開催です。6名のOB・OGをはじめ,合計18名の参加となり,年度の区切りの会にふさわしい参加人数となりました。

最初に,オブザーバーの自己紹介とOB・OGの近況報告がありました。現在取り組んでいる研究だけではなく,新しい道への挑戦や新年度から新しい環境でのご勤務といった報告もありました。アクティブなOB・OGの姿は今後もゼミ生の道標です。

今回は八木澤さんから博士論文最終審査について報告がありました。準備から審査当日に至るプロセスについて資料をもとに具体的に聞かせていただきました。今後の研究計画についても報告され,研究を続けることの大切さを学びました。続いて,安里さんと遠藤さんからは修士論文審査会と大学院の2年間の報告がありました。二人のゼミへの貢献ぶりに,ゼミ生からは感謝の声が出ていました。

その後の一人一人の研究の進捗状況の報告をしました。早めに自分の研究の価値を考えることの大切さ,剽窃チェックの対応,先行研究のレビューの必要,時機を逃さずに研究を進めること等,今後留意しなければいけないことを学びました。堀田先生からは,今回も熱くご指導をいただきました。

ゼミ終了後には,三人の修了のお祝いの会をしました。温かい雰囲気の中で節目の会が終了しました。

(報告:D3佐藤)

小学校教師が生じさせている可能性のあるヒドゥン・カリキュラムと教職経験年数との関連

院生が学会賞を受賞しました(2021/03/07)

このたび情報コミュニケーション学会にて,村井さん(D3)が「優秀発表賞」を受賞しました。

この賞は,同大会の研究発表のうち,最も優れた1件に贈られるものです。

年会がオンライン開催だったため賞状が届きました。

メディア教育論ゼミの院生たちの研究がこのような形で学術的に認められることはたいへん嬉しいことです。

御指導・御助言いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

(堀田)

大学生のテレビ・ドキュメンタリーに対する意識・態度とインターネット情報に関する調査結果

GIGAスクールはじめて日記 -Chromebook(TM)と子どもと先生の4カ月-

GIGAスクール時代の学校:真・学び方 情報活用能力が学びに生きる 自己調整を促し創造性を発揮するICTの活用

クラウドで育てる 次世代型情報活用能力 -Google for Educationによる新しい学び-

小学校プログラミング教育の学習指導案に見られる目標記述に関する質的分析

小学校プログラミング教育に関する先行研究の動向からみたカリキュラム・マネジメントの方策の検討

各教科等で指導可能な情報活用能力とその各教科等相互の関連 -平成29・30年改訂学習指導要領の分析から-

1人1台の情報端末を活用した小学校の授業で用いられる教師の教授知識の特徴

キーボードによる日本語入力スキルの指導方略

修士論文審査会:2021/02/15(月)09:00-12:00

メディア情報学講座の修士論文審査会がオンラインで行われました。メディア教育論ゼミからは,安里さんと遠藤さんが審査対象となりました。2人とも2年間の研究成果を全力で発表しました。審査委員からは厳しい質問も出されましたが,いずれも精一杯回答しました。

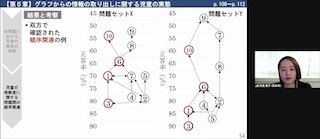

安里基子:小学校教科書で用いられているグラフからの情報の取り出しに関する基礎的研究

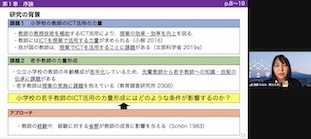

遠藤みなみ:小学校の若手教師によるICT活用の力量形成に関する研究

3月の教授会を経て,修士(情報科学)が授与される予定です。御指導・御助言いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

(堀田)

一般情報教育におけるプログラミングのスキルの習得度とプログラミングの考え方の理解度の関係

メディア・リテラシーの教育論 -知の継承と探究への誘い

英国・韓国・ニュージーランドの初等中等教育におけるコンピュータサイエンス教育のカリキュラムの体系に関する整理

GIGAスクールで実現する新しい学び -1人1台環境での学力向上と全職員でのオンライン学習―

コロナ禍における教育とポスト・コロナ時代の教育

第59回ゼミ(オンライン開催):2021/01/10(日)09:00-12:00

第59回のメディア教育論ゼミがオンラインで行われました。

堀田先生とゼミ生,OBやオブザーバーの参加もあり,12名での開催でした。

論文執筆・投稿や博論作成・提出について,それぞれの研究の進捗状況に応じた的確なご指導がありました。

また,博士号を取得した後の研究者としての在り方についてのアドバイスもありました。単に研究指導に留まらず,修了後の研究者としての生き方まで指南していただくことのできるゼミ。本当に有難いです。

コロナが心配されはじめた頃,ゼミで青葉山に集まったのは昨年2月。それから,ゼミはオンライン開催が続いていますが,論文採択を記念する「ほりたん神社」は「次に集まった時に」と保留になっていました。それから1年近くが経ち,保留となっていた論文採択も10本に。昨年9月に修了した2名とこの3月に修了予定のゼミ生の分もあることから,今回のゼミ終了後,青葉山にいるマスターが「代理参拝」を行うことになりました。昨年9月に修了したお二方の写真が祀られるとともに,論文タイトルの書かれたリボン10本が無事に納められました。採択された皆さん,おめでとうございます!

(報告:D3渡邉)

1人1台情報端末の活用初期におけるキーボードによる日本語入力スキルの実態の分析の試み

GIGAスクール構想が先行している小学校高学年へのICT活用調査 -PISA2018のICT活用調査を用いて

1人1台端末導入1ヶ月の情報モラル指導に関する小学校教師の意識調査

人工知能を用いたプログラミングについて理解するためのe-Learningコースの受講による意識の変化

大学生の統計的リテラシー育成に関する一考察 -統計検定4級の問題分析を通して-

オンライン朝の会・終わりの会を経験した教師に対する意識調査の分析

エストニアのコンピュータサイエンスプログラム “ProgeTiger” の学習内容に関する調査

一人1台の情報端末の持ち帰りでデジタルノートを活用した家庭学習と授業の循環に関する教師向け調査の分析

小学校社会科の教科書で用いられているグラフからの情報の取り出しに関する実態調査の分析

採点支援システムの利用者へのインタビュー結果に対するSAMRモデルによる分類

小学校低学年からを対象としたプログラミングの基本処理を身に付ける教材及びアプリの開発

シンガポール・エストニア・イタリアの初等教育におけるコンピュータサイエンス教育の調査

社会科の教科書で用いられているグラフからの情報の取り出しに関する児童の実態把握のための調査設計

小学校第5学年算数「正多角形」の単元におけるプログラミング教育の学習指導案を対象とした指導過程の分析

中学校におけるテスト採点支援システムの活用が教員による学習者の理解把握と指導の省察に与える影響についての予備的調査 -手作業による採点との比較を通じて-

これからの時代を想定した教育の情報化と学校図書館への期待

Webベースの小学校STEM授業デザイン検討会における教師と研究者,技術者との関わりに関する特徴 -発話データを用いたネットワーク分析を通して-

高校生のPC・スマートフォンの文字入力の速さに関する調査

1人1台の情報端末を活用した小学校の授業における教師の意思決定の特徴

教職員用情報共有システムへの書き込み内容に関する事例分析

小学校から大学・社会人までのコンピュータサイエンスの体系的な指導に向けての考察

第58回ゼミ(オンライン開催):2020/11/15(日)09:00-12:00

本日,第58回のメディア教育論ゼミが行われました。

オンライン開催も半年以上が経ち,オンラインでの開催がすっかり板についてきました。

冒頭では堀田先生から,いつもの通り,連続セミナーの今後の開催状況や国内外の学会や研究会の状況についての共有があり,どの研究会や学会で何を発表するのかを計画的に考えて投稿することについてお話がありました。その後は,博論が近いゼミ生から順番に8名が発表を行いました。

博士論文を書くことについて,これまでも多くの先輩方が,自分の体験と対策を共有していただき,暗黙知の蓄積が行われてきました。しかしながら,やはり自分自身がその立場になった時には,大変さは変わらず,時間をやりくりするための作戦を立て,やらないことを決めて取り組むことが必要であるということが大切であることを改めて実感しました。自分自身が社会人大学院生であるからこそ,博士論文作成に向けて,より意識して準備をしていく必要があることを感じました。

また,現在論文作成に向けて研究を続けているゼミ生に対しては,調査の質問項目の設計,査読論文で使う語句の選び方などの具体的な内容などについてご指導いただきました。論文の内容と投稿先の学会があっていることや,その学会の学術的な前進に寄与することが必要であることが必要であるなど,各自が論文を進めていくために必要な多くのやりとりが行われました。

本日も熱い議論をありがとうございました。

(記録:D3小田)

スマートフォンとAIの骨格分析を用いたのこぎり引き動作を習得するための遠隔授業の実践

児童が情報モラル教材を活用した授業後に保護者に説明する家庭での学び合いに関する一考察

プログラミング教育推進校の学習指導案における「本時の目標」に関する分析

小学生による家庭学習へのオンライン支援の試行

キーボードでの文字入力速度の向上を目指した短時間の作文の実践

小学校段階の情報教育を目的とした情報テキスト改訂の開発手順

メディア・リテラシーの視点からみるコロナ禍以前の小学校における遠隔・オンライン教育の実践事例の一考察

授業でChromebookを使い始めた児童が2カ月経過後に感じる学習の効果と課題

学校教育の情報化 -学校教育の情報化の推進に関する法律の解説と予算措置-

教員養成課程の学生が構想するG-Suiteを活用した授業実践に関する分析

小学校におけるクラウド学習ツールとWeb会議システムを活用した遠隔校内研修の試行

初等中等教育のコンピュータサイエンス教育とカリキュラムの特徴に関する検討

コミュニケーション・デザインの学びをひらく -教科横断で育てる協働的課題解決の力-

テレビドキュメンタリーに対する番組制作者と大学生の意識・態度に関する調査結果の比較

オンライン朝の会・終わりの会の実施および参加や効果に対する保護者の意識に関する調査

メディア・リテラシーの視点からみるコロナ禍の小学校における遠隔・オンライン教育の実践事例の検討

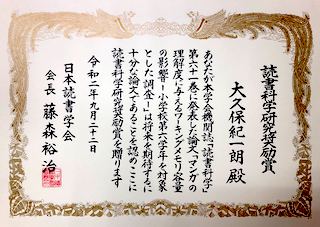

院生が学会賞を受賞しました(2020/10/09)

このたび読書学会にて,大久保君(D3)が「読書科学研究奨励賞」を受賞しました。

この賞は,論文誌『読書科学』に収録された論文から、優れた研究論文と認められた1編の著者に対して授与されるものです。

年会がオンライン開催だったため賞状が届きました。

メディア教育論ゼミの院生たちの研究がこのような形で学術的に認められることはたいへん嬉しいことです。

御指導・御助言いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

(堀田)

令和の時代の標準的な学習環境としての1人1台情報端末

第57回ゼミ(オンライン開催):2020/10/04(日)09:00-12:05

10月4日(日),第57回のメディア教育論ゼミが開催されました。

9月にお二方が博士号を取得されたことは喜ばしいことながら,ゼミのメンバーが減ってしまい,少し寂しい思いをしていましたが,そのお二方とも今回のゼミに参加してくださり,オブザーバー含めて合計13名の参加となりました。

ゼミの開催はオンラインですが,普段からSlackで報告やディスカッションを行ったり,ZoomやMeetで研究相談を行ったりと,日常的にオンラインのツールを使って各自が研究を進めています。そしてゼミ当日は,それぞれの報告から研究手法や査読論文・博論執筆の進め方を学びます。これまで何回も聞かせていただいていることもありますが,各自の現在の進捗状況に応じて,実感と伴った理解へと繋がっています。

教育のデジタルトランスフォーメーションが劇的に進む中,旬を逃さないように,そしてその先まで見通せるような研究を進められるように,今後も努力し続けていきます。

(報告:D3渡邉)

1人1台情報端末整備の背景とこれからの教育の情報化

教育委員会が本気出したらスゴかった。 -コロナ禍に2週間でオンライン授業を実現した熊本市の奇跡-

一人1台情報端末の学習環境が定着した地域のコロナウィルス対策の前後でのオンライン教育の比較

小学校第6学年算数科教科書の新領域「データの活用」の単元における統計項目の分類による比較検討

初等中等教育におけるICT操作スキルに関する研究

初等中等教育の教員によるテスト採点業務における指導の改善・検討に対する意識についての一考察

小学校の教科書で用いられている図表の表現形式による分類結果の比較

プログラミング教育推進校の実践事例における学年と教科等に着目した特徴分析

新学習指導要領による小学校第5学年社会科教科書における情報技術を題材にした学習内容の傾向

教員養成学部の学生が児童にICTを活用させる場面で想定できる学習活動の調査

人工知能を活用した下駄箱整理判定支援システムの小学校における試行的実践

初等教育段階からコンピュータサイエンス教育を導入している4カ国の予備調査

人工知能を用いたプログラミングについて理解するための小・中学校教員向けe-Learningコースの検討

小学校高学年児童におけるマンガ読書 ―読書実態および意識・態度に関する調査研究―

単元縦断×教科横断 -主体的な学びを引き出す9つのステップ-

木材の切断面の評価をAIの画像認識により支援するシステムの評価

第56回ゼミ(オンライン開催):2020/09/06(日)09:00-12:40

第56回メディア教育論ゼミも,コロナ対策のためオンラインで開催されました。宮城県のほか,東京都,神奈川県,静岡県,島根県,鹿児島県,沖縄県と,日本各地のゼミ生がオンラインで集まりました。戦後最大級の台風が九州地方に接近する中での開催となり,沖縄県や鹿児島県からの参加者が空模様の報告をすることからゼミがスタートしました。

この9月で博士号を取得して修了予定の山本さんと大久保さんが現役生として最後のゼミ参加となり,ゼミ終了後にささやかな修了式を行いました。堀田先生はお二人に,「修了後に研究を止めずにやっていけるかどうかが試されている」と激励の言葉を贈られました。修了する大久保さんからは、博士論文執筆の原動力となったエナジードリンクの紹介などもありました。

お二人は,これまでずっと博士論文の進め方や手続きのことなど多くの情報をゼミ生に共有してくださってきました。改めて,ゼミという仲間で一緒に博士号を目指すありがたさを感じました。

(報告:D3村井)

Remote Support for Programming-Related Teaching in Elementary Schools by University Students

Survey and Analysis of Teachers’ Test Scoring Work and Thought Processes in Japanese Elementary and Secondary Education

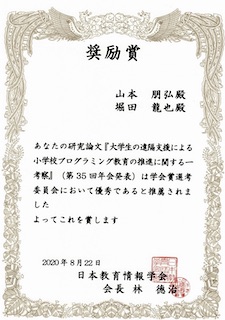

院生が学会賞を受賞しました(2020/08/22)

日本教育情報学会にて,山本先生(D3)が「奨励賞」を受賞しました。

昨年度の全国大会での全発表から1編だけが選ばれました。

札幌学院大学で行われる年会にて表彰される予定でしたが,年会がオンライン開催だったため賞状が届きました。

メディア教育論ゼミの院生たちの研究がこのような形で学術的に認められることはたいへん嬉しいことです。

御指導・御助言いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

(堀田)