第70回メディア教育論ゼミは,感染症対策を行ったうえで,久しぶりの対面実施となりました。参加者は,堀田先生,長濱先生,現役ゼミ生4名,OG・OBなどオブザーバー5名の計11名でした。前回対面で実施された第50回ゼミ以来,約2年ぶりの対面ゼミでした。

毎年,3月ゼミは東京実施ということで,今回のゼミ会場にOB荒木先輩が校長をお勤めになっているドルトン東京学園をお借りしました。また,OGの安里さんは,沖縄からご夫婦で東京にいらして,ゼミにご参加されました。

ゼミの最初の1時間,ドルトン東京学園 校長の荒木先輩が引率くださり,一同が学校内を見学させていただきました。ドルトンプランに基づく教育を支える学校設備について,多くの学びの機会をいただきました。荒木先輩,ありがとうございました。

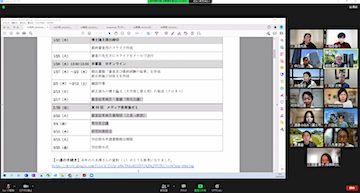

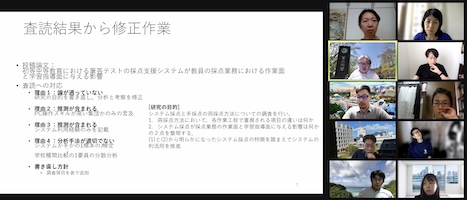

ゼミは,堀田先生のご指導,ご報告からスタートしました。堀田先生より,今後の学会・研究会でも対面とオンラインのハイブリットが計画されているとの情報をいただきました。続いて,ゼミ生発表では,博士号を取得され,3月末で博士課程後期を終了される村井さんと稲垣さんより,今後の研究について報告がありました。そして,現在,博士号取得に向けて研究を進めているゼミから発表が行われました。堀田先生からは,博論審査日に向けて研究を進めるのではなく,博論準備が整った後に審査を受けるという姿勢で臨むようにとご指導をいただきました。次に,OB・OGから近況報告がありました。堀田先生からは,忙しい時ほど近況を報告し,コミュニティの力を自分の力に変える重要性をお教えいただきました。

ゼミが終わり,オンラインよりも対面ゼミで得られる情報量の多さを実感しながら,ゼミ後恒例の鰻を黙食いたしました。

最後になりましたが,堀田先生,長濱先生におかれましては,先般の東北での地震の影響により東北新幹線が止まっている状況で,移動が大変な中,東京ゼミをご実施いただきました。OB・OGならびにゼミ生一同感謝の気持ちでいっぱいでした。堀田先生,長濱先生,このような学びの機会をご用意くださり,誠にありがとうございました。

(報告:D3中川)